「冒涜罪」で命奪われたイエス フランスの政教分離(ライシテ)における「冒涜」の意味 竹下節子(比較文化史家) 2015年2月14日

「宗教への冒涜」か「表現の自由」かをめぐって議論を巻き起こしたフランスの新聞社襲撃事件。フランスでカトリックの洗礼を受け、住み始めて約40年になる竹下節子さんに、日本とは異なる歴史的文脈と事件の背景について解説してもらった。

歴史の痛みと共に成立した「表現の自由」

フランスの風刺週刊新聞『シャルリー・エブド』の編集部が武装テロリストに襲撃されて風刺画家らが惨殺された事件は、フランスの共和国原理における「表現の自由」を犯すものだとしてフランス史最大の抗議のデモ行進を誘発した。

ところが、国際的な注目の的となった次の号の第1面に、そもそもテロの理由となったイスラムの預言者ムハンマドが描かれたので、イスラム教文化圏の国々で過激な抗議行動が巻き起こった。アフリカや中東でキリスト教の教会が襲われて大きな被害を出した。中近東のキリスト教はキリスト教がヨーロッパに広がるより前の伝統的な宗教であるのに、「キリスト教=欧米文化」という図式がどこかにあるらしい。それは日本でも往々にして見られることで、「不寛容な一神教同士が戦う」とか「西洋キリスト教とイスラム教の文明の衝突」などと言われる。

実際は歴史的、政治的、軍事的、経済的ないろいろな要素が入り組んでいるので状況は単純ではない。けれども「宗教への冒涜」という視点に限ってみれば、キリスト教の持つ独自性とフランスの歴史の持つ独自性とが、状況を読み解くひとつのヒントを与えてくれる。

皮肉なことに、現代の「近代民主主義国家」がテロリストなどの暴力行為を弾劾する時に、ヨーロッパのキリスト教の歴史の中で起こった十字軍や異端審問、植民地での先住民虐殺などの「不寛容」の黒歴史が自虐的に必ず引き合いに出される。けれどもそれらの蛮行が宗教と直接の関係がないことは、宗教を弾圧する一党独裁の政治を行う「共産主義国」で不寛容や人命軽視が繰り返されるのを見るだけで明らかだ。権威と権力が結びつく場所では弱者の生殺与奪の権を持つ独善主義や派遣主義が生まれる。テロリストでなくとも権力者の意志ひとつで人々が問答無用に命を奪われた歴史がある。

その中で、フランスという国には12、13世紀から風刺文学の伝統が存在した。17世紀の寓話作家ラ・フォンテーヌは挑発的な言葉で時の絶対王政を批判した。18世紀の「啓蒙の時代」にはモンテスキュー、ヴォルテール、ディドロらの自由思想家が、王の管理下にあったカトリック教会や旧体制を批判し、バスティーユ監獄に収監される者や国外に亡命する者も出た。やがてフランス革命が起こり、王侯貴族や聖職者は殺されたり追放されたりしたが、「新政権」を批判する政治新聞やポスターの作者たちも弾圧された。

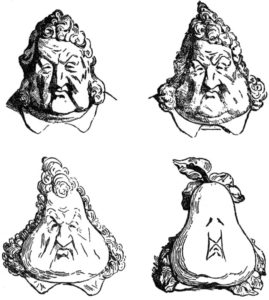

その後、ナポレオンの時代と王政復古や新たな革命など激動の19世紀になってはじめて複数の風刺新聞が自由に発行されるようになった。1826年創刊で今も続く正統的な日刊紙『ル・フィガロ』も元は風刺新聞で、オペラ『フィガロの結婚』(原作はボーマルシェの戯曲で貴族を風刺したもの)で有名な「批判する自由なきところに、称賛の価値なし」というフィガロの言葉をスローガンにしていた。

フランスの「表現の自由」はこのような歴史の「痛み」と共にようやく確立した「聖なるもの」なのだ。だからこそ、たとえ何かが「聖なるもの」と認定されていても、それを汚す「冒涜」の罪は「人の命より重いものではない」という認識も同時に生まれた。

フランスで宗教への「冒涜罪」で最後に処刑されたのは1765年にピカルディ地方のアブヴィルで橋の十字架を切りつけ墓地の十字架にゴミを捨てたとされた貴族の青年ド・ラ・ヴァールだ。ルイ14世がすでに冒涜罪を死罪にしないとしていた(1666年)のに、アヴビィルの裁判所が死刑を宣告し、控訴した後パリの裁判所で有罪が確定した。カトリック教会が王に恩赦を求めたがかなわなかった。1766年7月1日に青年が拷問され首を切られて焼かれたこのことは人々にショックを与え、7月30日には「冒涜罪」に以後死罪は適用しないとあらためて宣告された。

23年後に起こった革命の人権宣言で冒涜罪そのものが消滅し、数年後にド・ラ・ヴァールは「復権」された。しかし、革命政府は聖職者たちを追放したり殺したりし始めた。その後、紆余曲折を経て、「風刺新聞」が存在できるまで社会が成熟した時、権威と権力を切り離すことで信教の自由を守る「政教分離(ライシテ)」の概念が神学者たちによって練り上げられた。パリのモンマルトル大聖堂の近くにはド・ラ・ヴァールを記念する銅像が建てられた。

21世紀に入る前に十字軍や異端審問の歴史を公式に反省したカトリック教会は、宗教一般を目の敵にする『シャルリー・エブド』の執拗な攻撃もスルーしてきた。キリスト教文化にはド・ラ・ヴァールだけではなくそのルーツに決定的な「冒涜罪」がある。大祭司のもとに引き立てられたイエスが「人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗って来る」と告げ、「神を冒涜した」罪で「死刑にすべきだ」とされて殺されたからだ(マタイによる福音書28章)。「冒涜罪」で命を奪われたイエスを救世主としたキリスト教は、その残虐な「受難」の十字架を封印するどころかシンボルとして掲げてきた。「十字架」を冒涜する罪で誰かを処刑することなどキリスト教にはできない。「聖性」の偶像化を断固拒否することが、「政教分離(ライシテ)」におけるキリスト教の根底に脈打っている。

たけした・せつこ 東京大学、同大学院、パリ大学博士課程、高等研究所に学ぶ。フランス在住。アンサンブル・フランシリアンの創立メンバーを経て、クラシック・ギターによるバロック音楽アンサンブル「トリオ・ニテティス」を創設。国際文化交流サロン「シューベルシアード」主宰。宗教文化関係の著書多数。公式サイト http://setukotakeshita.com/