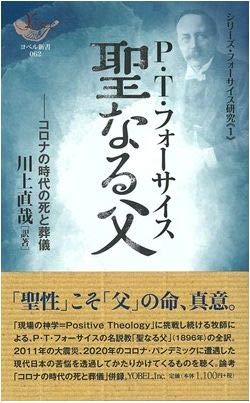

【書評】 『聖なる父 コロナの時代の死と葬儀』 P.T.フォーサイス 著/川上直哉 訳

「冷たい鉄が私たちの魂の中にねじ込まれるような気がする。今、最悪の問いが最重要の事柄として、せり上がってきている。今、はっきりとした痛み・悪・疚しさを伴って、この世界の混乱が私たちを苦しめている。(中略)『神は正しいのか』という問いが魂の底から噴き出している。その最終的な答は道徳的に正しいものとなるのだろうか。神は確かに正しい方なのだろうか。『物事の到達点は何か』という問いは、今、危機の中で凝縮している」(フォーサイス『神の義認』)

今からおよそ100年前の1916年、人々が第一次世界大戦に傷つき、スペイン風邪の猛威に苦しめられている折、神学者P・T・フォーサイスはこのように述べた。この後、世界は第二次世界大戦へとなだれ込み、人類は初めて原子爆弾の爆音を聞いた。

宮城県石巻で牧会に従事する著者は、20世紀初頭の「戦争と疫病」の時代が、コロナ禍にあえぐ現代の合わせ鏡になるのではないかとフォーサイスを引く。フォーサイスはスコットランド生まれの神学者。スコットランドでは少数派である会衆派教会(組合教会)で牧会した後、神学校校長として多忙な日々を送る中、400を超える論稿を新聞・雑誌に発表した。本書は、フォーサイスの半生と説教「聖なる父」(1896年)の著者による全訳と註、著者の論考「コロナ時代の死と葬儀」を所収している。

コロナ感染者と津波被災者の死には共通項がある。それは、「絶命」する時を共に過ごすことができず、死が「情報」として告げられることだ。肺炎に苦しみながら、死ぬまで家族と話せず孤独の中で死んでいく患者と、直接別れを言うことができないまま、大切な人を失う家族。コロナの看取りと、被災地で躯(むくろ)となった遺体と対面した遺族には、深い悲しみを受け入れる上で重要なプロセスが奪われている。

「受け入れがたい」との哀惜の情を抱えながらも進行する「弔い」の過程。古来死者を看取る者は、別離の寂しさに耐えながら、共に過ごす時間によって情愛を示し、末期の精神的支えを贈った。しかし、死が「情報」として告知されるものとなることで、このような一連の過程が失われる。

またパンデミックによって、これまで膨大な時間が費やされてきた事柄に「不要不急」というレッテルが貼られた。教会は、礼拝は、「弔い」はどうか。祈りと儀式は、果たして「必要」で「緊急」なことだと言えるのか。この問いに対して著者は言う。「必要だ。それがなければ、人間は尊厳を保てない」

そして、津波被災地という現場、原子力災害の現場、コロナによって「不要不急」とされる現場に立ち、そこから人生と世界を議論する「現場の神学」を提起する。「現場の神学」とは、フォーサイスが「positive theology」と呼んだものに、著者が当てた訳語でもある。

神学とは啓示の解釈だという。不条理に呻吟する「現場」から、神に真摯に祈り、神学するときに、「情報」化されない人間の尊厳を取り戻すことができるのだろう。

【定価1,210円(本体1,100円+税)】

【ヨベル】9784909871268