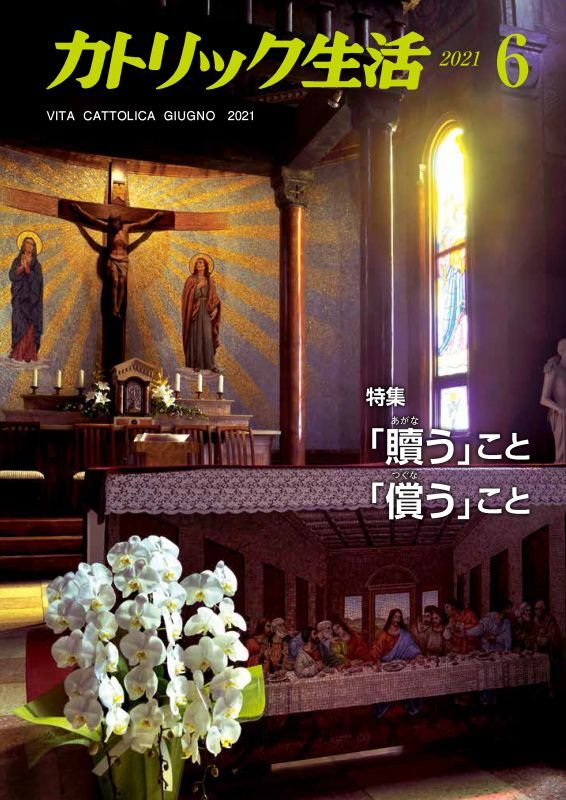

【雑誌紹介】 「贖う」こと「償う」こと 『カトリック生活』6月号

「特集によせて」で関谷義樹編集長が言う。「キリスト者にとっての償いとは、キリストの十字架を見つめることで生じてくる心の痛み、同時にその贖いの業に対する感謝の気持ちが原点となる。『私のせいで十字架に架けられてしまった』『私のために身代わりとなってくださった』と」

「私たちは神を傷つけ、人を傷つけ、その交わりを傷つける。償い切れない私の過ちにおののきつつ、その過ちによるダメージを十字架によって贖おうとする神の心に触れたとき、やはり神との交わり、他者との交わりを回復させたいという願いが生じてくるだろう。そのとき償いは、愛に応えた愛の回復の作業となっていくだろう」

カトリック・サプリ「『償い』の明日」で比較文化史家・バロック音楽奏者の竹下節子は言う。「贖い、償いとは何だろう。その前提には償うべき『罪』がある。イエスが『原罪』を贖ってくれたといっても、人間は罪を犯し続ける。キリストの受難によって『救われた』のなら、みなもっと喜びに満ちていてもいいはずなのに、伝統的に、キリスト者には罪悪感が大きな場所を占めるといわれてきた」

「キリスト教をルサンチマン(怨念)の宗教としたニーチェが、キリスト教徒たちの救いのない表情を見ていると彼らの救世主をとても信じられないと言ったのは有名だ。いつの時代も、信仰と敬虔によって救われるという福音メッセージよりも、イエスの受難も含めた神に対する負い目とそれに応じる罰というメッセージが優先的に広まった。権力者にとっては『脅し』がいつも支配に有効な道具だったからだろう。けれども、福音書のイエスの言葉を読むと、『信じる者は救われる』というのは教義や伝承を信じる者が救われるという意味ではなく、『神の愛を信じ、愛し合う者が救われる』ということがわかる」

「キリスト教の罪とは愛のないこと、または愛を拒否することであり、良好に生きるために必要な心理的なバランスを欠いた状態でもある。自分の努力で『よりよく』なろうとしているから罪悪感が起きるので、神に全信頼を置き、すべてを神の手に委ねれば罪悪感は溶け去るという。といっても、罪悪感が消えるのと罪が消えるのとは違う」

【220円(本体200円+税)】

【ドン・ボスコ社】