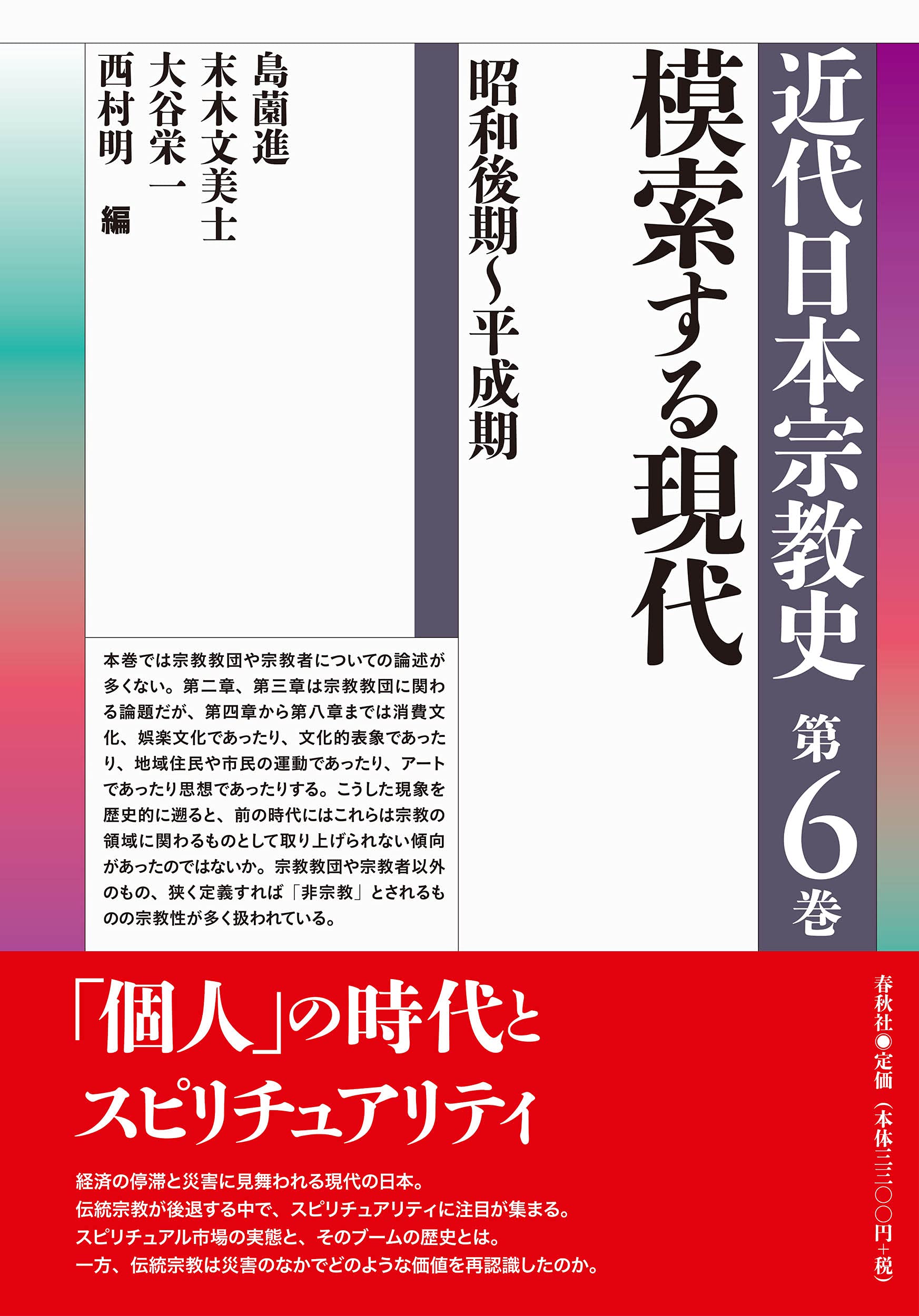

【書評】 『近代日本宗教史』全6巻 島薗 進・末木文美士・大谷栄一・西村 明 編

日本の近代を宗教の観点からとらえ直すシリーズ『近代日本宗教史』(全6巻)が刊行された。編者の1人である末木文美士氏は、「近代日本の底流として、その歴史を動かしてきたのは宗教だったと言っても過言でない」として、日本宗教史は決して「近代日本」の周縁的な問題ではなく、「近代日本」を解明するための鍵であると語る。世界情勢を見ると、もはや誰も宗教を軽視できなくなっており、日本の動向を見ても、プラス面であれマイナス面であれ、宗教が社会を動かす原動力の一つとなっている。しかし、これまで信頼できる近代日本宗教の通史が少なかった。近年、宗教研究は急速に展開し、従来の常識を覆す新たな成果が積み重ねられている。シリーズ編集委員は巻頭言で、「そのような情勢に鑑み、ここに関連研究者の総力を挙げて、はじめての本格的な近代日本宗教史を企画し、刊行することにした」とし、「近代日本の宗教史を知ろうとするならば、まず手に取らなければならない必読書となることを目指す」と意気込む。

ひと口に「近代日本」といっても、明治維新から大日本帝国憲法、日清・日露戦争、大正デモクラシー、新宗教の台頭、二度の世界大戦、敗戦、日本国憲法、戦後の経済復興、靖国神社と慰霊、オウム真理教事件、昨今のスピリチュアル・ブームまであまりにも多くのトピックスが射程に入る。また、仏教・神道・キリスト教・新宗教など網羅すべき宗教も多岐にわたる。本シリーズでは時代を大きく六つに分け、時代ごとのトピックスを、その分野を専門とする研究者が分担執筆して全体像を描き出す。

第5巻は「敗戦~昭和中期」を8章の論稿と7本のコラムで構成。敗戦によって再出発を余儀なくされた日本に、GHQの占領政策はどんな影響を及ぼしたのか、経済成長と都市化のなかで人々の心は何を求めたのかを論考する。現代と近いがために、かえって史料の体系的収集や対象化が難しいが、戦後日本の新体制は「いま」に直結している。

第1章の「総論」で西村明氏は、戦前・戦中から戦後への大転換を概説。宗教をめぐる法制度は神社・宗教(教派神道、仏教、キリスト教)・類似宗教の三重構造だったが、占領政策によって根本的に改編された。「聖戦」という考え方や、天皇を「現人神」とすること、他民族に対する優越性や世界を支配すべき運命をもつといった観念も否定された。戦後への体制移行は、国民のコスモロジカルな危機を最小限に留めつつ軟着陸させようとした試みとして見ることができると総括する。

戦後日本のもう一つの特徴は、「神々のラッシュアワー」と呼ばれる新宗教の台頭である。既存の権威や秩序が当たり前ではなくなった無規範(アノミー)状況のなかで、混迷する人びとに、新たな世界観を提供した。代替宗教としての「日本教論」(あるいは「日本宗教論」)にも論考は及ぶ。「日本教論」とは、日本文化や「日本人」の特徴を宗教的固有性として捉える日本人論で、世俗化された「市民宗教」として生き延びたのではないかという指摘がある。

戦後日本を考える上で、欠くことができない「占領と宗教」については、第2章でヘレン・ハーデカ氏が検討している。GHQ/SCAP(連合国軍最高司令官総司令部)のCIE(民間情報教育局)宗教課に属したウィリアム・ウッダードの克明な記録を元に、「人権指令」「神道指令」の成立過程をたどる。GHQはこれらの策定にあたり、鈴木大拙や姉崎正治、岸本英夫らに意見を求め、反映した。岸本は「連合国側は日本の軍備をなくすのと同じくらい国家神道廃止の問題を重視していた」と記している。マッカーサーと日本国憲法策定のプロセスに関しても、草案作成グループのメンバーや作成過程、条文案などを詳述。近年、「日本国憲法はGHQによって押し付けられた」とし、憲法を「改正」すべきだとする主張がなされているが、その妥当性を考える材料になる。

第7章「都市化と宗教」では、寺田喜朗氏が都市化による人口動態と新宗教の関係を考察。社会変動によって生長の家や創価学会など新宗教が伸張し、政治にまで無視できない影響を及ぼすようになった。このような歴史的文脈から見ると、現在の政権与党が、神道政治連盟や日本会議と結びついた自由民主党と創価学会と表裏一体の公明党からなっていることが、ひと続きの流れの延長線上に浮かび上がる。

宗教という観点から振り返ることで、改めて見えてくる「いま」。宗教は「これから」を考える上でも、鍵であり、中核的な問題であり続けるだろう。

【3,520円(本体3,200円+税)~3,630円(本体3,300円+税)】

【春秋社】978-4393299616