【書評】 『ゴシック芸術に学ぶ現代の生きかた N. ペヴスナーとA. W. N. ピュージンの共通視点に立って』 近藤存志

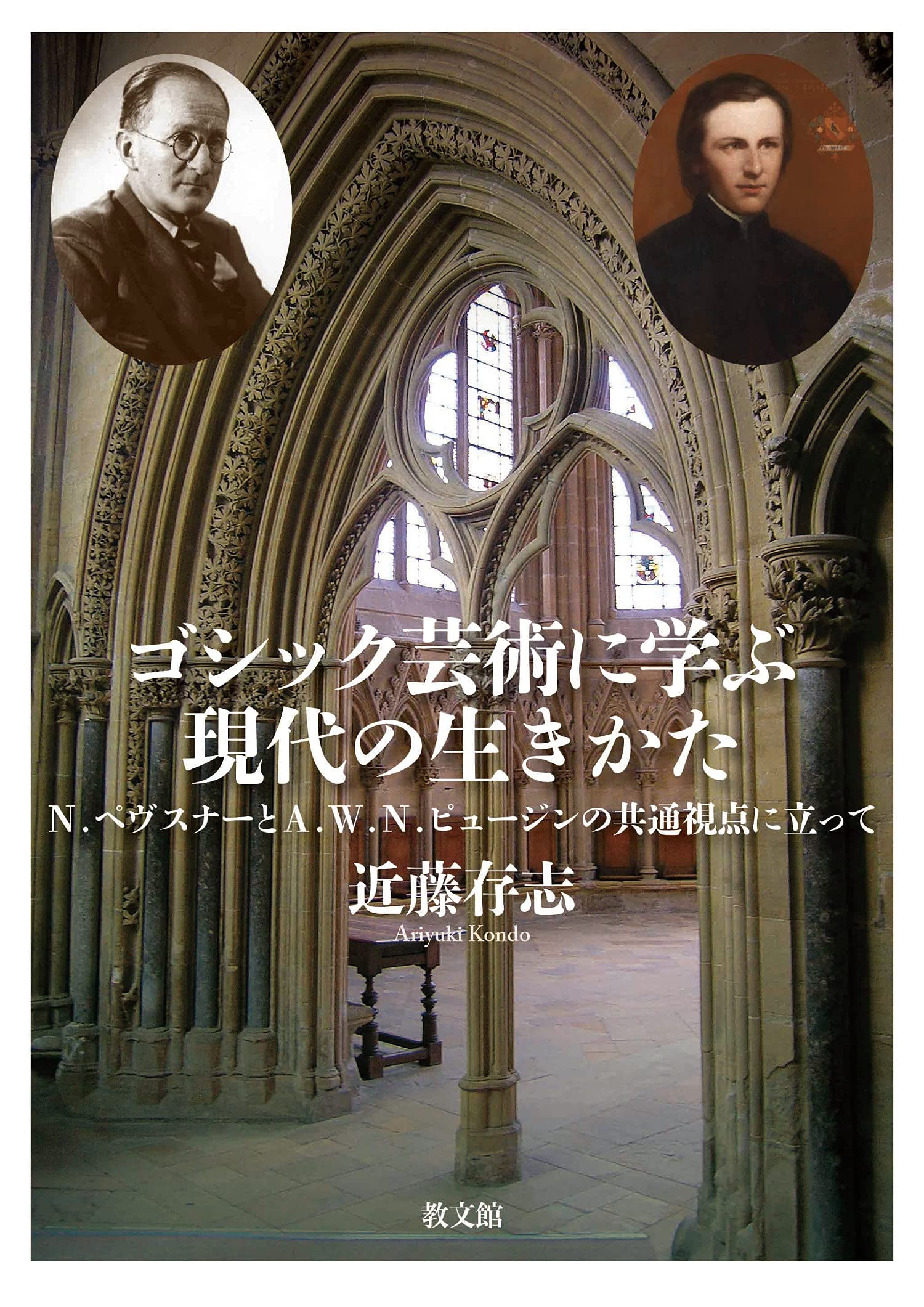

ゴシックという精神のあり方。それは創造的行為の実践を通し現世的な富と名声への欲求を乗り越えた先人たちの、神律的な生きかたを意味している。美術史展開の一幕として、あるいは怪奇ロマンスやファッション(「ゴス」)を指す言葉として今日も広くなじまれる「ゴシック」の本質を、教会建築に関する著作も多い美術史家・近藤存志は、ゴシック建築をめぐり思索探究した2人の人物を軸として解き明かす。

そのひとり、1902年ライプツィヒに生まれたユダヤ商人の子ニコラウス・ペヴズナーは、ナチスの暴風吹き荒れる第二次大戦前のフランクフルトで学び、ドレスデンとゲッティンゲンで活動したのち、英国へ亡命し美術史・デザイン理論の分野で多くの業績を残した。その根幹を成すのは、集約型工業生産による大量消費社会を迎え、個の自己実現とはおよそ無縁の歯車と化す労働者の姿に、壮麗な大聖堂を残しながらも無名に徹した中世の職人たちの姿を重ね、建築や工業製品を信仰の顕れとして見つめ直す視座である。

ここで本書がとりわけ興味深いのは、ドレスデン時代に場を同じくしたパウル・ティリッヒとの交接をめぐる記述だ。ティリッヒもまたナチスから逃れ米国へ亡命してのち、よく知られた神学上の達成とともに独自の芸術/建築理論を大成させる。戦間期の中欧におけるドイツ表現主義の潮流に深く身を浸していたティリッヒやペヴズナーらの戦中・戦後の足取り、たとえば世紀末美術やアーツ・アンド・クラフツ運動、あるいは抽象表現主義や産業デザインに対する態度を考えるとき、爆撃で灰燼に帰したドレスデンを始め中欧域のヴァイマル文化にも通じる後代への影響力があらためて理解されよう。

もうひとりは、1812年ロンドンで製図工の息子として生を受けたオーガスタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージンだ。ゴシック建築関連の書籍編集を請け負う父を手伝う中で、青年ピュージンは特定の建築家や彫刻家が名を残すことなく、ひたすら天上を目指し空高く伸びる中世のゴシック建築様式をキリスト教信仰の正しき表象と考えるようになる。その理念の復興と普及に努めた彼はやがて、自ら建築家として活動しながらゴシック・リヴァイヴァル様式の主唱者となってゆく。

こうして鉄とガラスの大量生産体制に支えられた20世紀建築、とりわけヴァイマル発のバウハウス潮流を汲むヴァルター・グロピウスの建築のうちにペヴスナーが、かつてサント・シャペルのステンドグラスやボーヴェ大聖堂のクワイアの実現した中世ゴシック建築の理想、すなわち崇高さを感得したとする筆致は雄大にして説得的だ。

個人の利得や承認欲求へ駆り立てられ、SNSやスマートフォンの奴隷へとなり下がりゆく今日の多くの人々とは対極の在りかた。これを労働の日々のうちに見出す姿勢には、マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のより穏やかな日常態、カトリシズム側からの応答といった観さえ感覚される。描き出される神律的営みへの筋道は明確だ。読者にはそこで、そうした営みの価値をどのように受け入れ、実践するかこそ問われてくる。

*近藤存志 『ゴシック芸術に学ぶ現代の生きかた -N. ペヴスナーとA. W. N. ピュージンの共通視点に立って-』 教文館 2021年

*画像出典 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sainte_chapelle_-_Upper_level.jpg

【関連過去記事】

【1,320円(本体1,200円+税)】

【教文館】978-4764274495