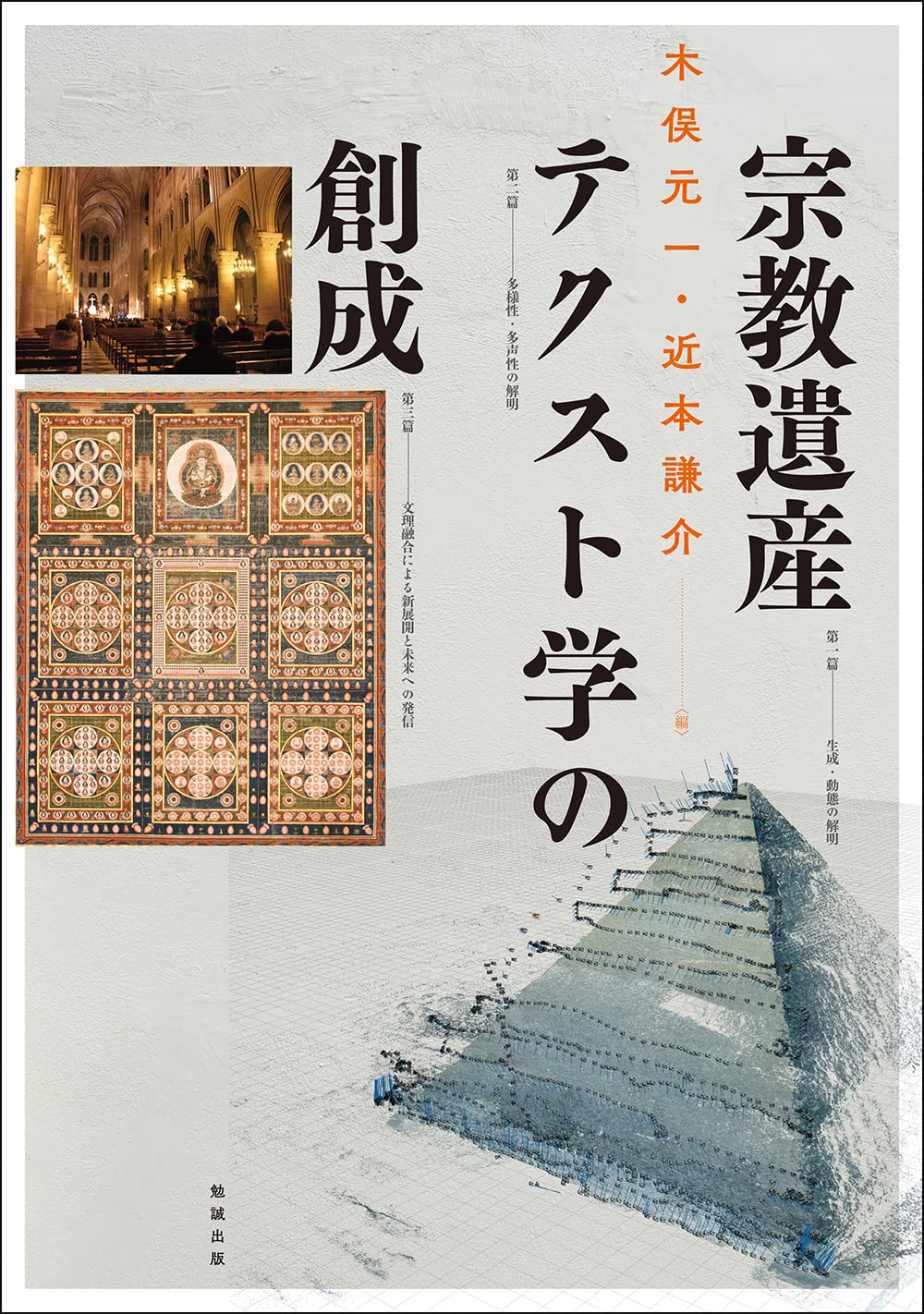

【書評】 『宗教遺産テクスト学の創成』 木俣元一、近本謙介 編

宗教遺産テクスト学とは、さまざまな専門分野で個別に研究されてきた人類のあらゆる宗教の所産を、多様な「記号」によって織りなされたテクストとみなすことで、その構造と機能を統合的に解明し、人類知として再定義することを目的とするもの。文理融合型の新たな学術領域であるためイメージが湧きにくいが、本書の3篇7部、40の論考によりその全体像を示す。編者はともに名古屋大学人文学研究科教授。東西の宗教文化に精通した知見を生かし、広範にわたる個々の論考を全体の中にそれぞれ位置づける。

第一篇「生成・動態の解明」では、主に仏教を中心に、文献・図像、記録と記憶、宗教美術の形成・伝来・復元について18人の研究者が論じる。

「バーミヤーンの東大仏と仏龕天井壁画はヘレニズム・ローマやガンダーラ美術の伝統を受け継ぎながら、大きな転換が図られている。それは天井壁画に顕著に見られるように、ササン朝ペルシアの文化を継承したトハリスタンの影響を強く受けつつ、独自に発展させたものであろう。ソグド美術やとりわけ新疆のクチャ美術と交流をもったことも窺える。その詳細はなお今後の研究に委ねられているが、おそらく六世紀に、ヒンドゥークシュの北およびパミールを越えた新疆との交流によって成立したと考えられる」(宮治昭「生き続ける バーミヤーン――大仏破壊の前とその後、現在・未来へ」)

「中国内地において、漢民族の神仙思想と仏教を混淆させる、ないしは同一視する言説や造形作品は仏教受容の最初期から存在しており、漢代の宮中にて黄帝や老子と共に『浮屠(仏陀)』が祀られていたという『後漢書』の記録、中国の神仙と仏像が共に表された揺銭樹など、例を挙げれば枚挙に暇がない。なお、このような習合的な仏陀理解は中国特有の現象というわけではなく、仏教の中国への伝播において大きな役割を果たした中央アジアのクシャーン王朝(一~四世紀頃)においてもヘレニズム系やイラン系の神々と仏教尊像の混淆は見られるため、習合はシルクロードにおける初期の仏教文化の伝播を理解する上で重要な要素の一つであると言える」(桧山智美「西魏時代の敦煙莫高窟に見られる習合的図像表現について」)

第二篇「多様性・多声性の解明」では、文化遺産と宗教に関する歴史・理論をふまえて、宗教遺産テクスト学の基盤を構築する。キリスト教や西洋美術を扱いながら、宗教実践の多様性や遺産化をめぐる諸問題にも言及。

「ユダヤ教から派生したキリスト教は、元々はモーセの十戒中に神の像を造ることへの戒めが含まれていたことを尊重し、造形イメージに対しては禁忌の意識が強く、警戒心が高かった。しかし時代が下るにつれて、教化のための手段としての造形イメージの有効性を認め、聖堂内の装飾が盛んとなる。七世紀初頭、教皇グレゴリウス一世は、極端なイコノクラスム(偶像破壊)を展開するマルセイユ司教への書簡の中で、イメージを文字と比較しつつ、イメージを非識字層に聖書の内容を教えるに有効であるとともに、文字よりも記憶に残りやすく、宗教的感情を惹起するにも効果的であることを論拠として、過度な破壊行為を諫めたが、こうした論拠は、中世を通じて、造形イメージ擁護の手段として定着してゆく」

「だが16世紀、宗教改革が起こると、聖遺物など教会宝物が処分されるようになった。ルター最大の的ともされるブランデンブルク枢機卿が築き上げていた聖遺物と美術作品の一大コレクションも、枢機卿の退去後、ほとんどが処分された」

「しかし、ルターが亡くなるや否や、彼のデスマスクと両手の型が取られ、また彼の様々な所持品が手厚く保管され、やがて、一見、聖遺物崇敬と区別がつかないような扱いを受けるようになるとは些か皮肉なところがある。あるいはこのことは、人間の根源的欲求としての偉人の遺物や遺品への希求心に、巧みにウィルトゥスの原理によって宗教的な装いを与え、人々の信仰心を高揚させ得た西欧キリスト教中世の教会の巧みさを逆照射している、と言えるかもしれない」(以上、秋山聰「聖なるものの来し方、行く末――教会宝物をめぐって」)

松田陽氏によるコラムでは、文化と宗教の共通点、類似性が指摘される。

「美術作品という文化遺産が、たいてい静謐な空間で恭しく展示されていることも、このことと無縁ではない。そこでは、鑑賞者は黙って、意識を集中させながら作品と対峙することが求められる――あたかも聖遺物を崇めるかのように。キャロル・ダンカンが指摘したように、西洋の伝統的な美術館は神殿の様相を呈しており、そこを訪れる者は儀礼的体験を経ることになる。

博物館もかつては同様であり、今でも伝統を重んじる館ではその雰囲気が残る。世界中の多くの国において、ミュージアムの視覚シンボルが古代ギリシャ・ローマの神殿の形をしていることは、いかにも示唆的である」

第三篇「文理融合による新展開と未来への発信」では、理化学的分析や測定、写本研究とデジタルアーカイブなど、すでに行われている事例を紹介。文理の知が融合することによってもたらされる未来を展望する。

「『宗教』は『遺産』と同様に近代ヨーロッパで形成されてきた概念である。キリスト教におけるカトリックとプロテスタントの対立のなかで、宗教を個人の信仰と同一視するとともに明確な教義と確立された教典をそなえたものと定義し、カトリックの物質的事物(聖体、聖遺物、像)に対する信仰を強く否定する傾向が植民地化の過程でいっそう先鋭化されてきた。……さらに近代国家における公共圏から宗教が分離され個人の内面へと押しやられた。しかし世界各地の宗教に関する人類学的調査をもとに、こうした偏った宗教観に対する再検討が進み、環境を構成する様々な物質的要素を媒介として、人間の身体や五感により聖なるものとの交わりを経験する、日常と地続きの実践へと宗教の概念を拡張する方向が重要性を増しつつある」(木俣元一「まとめと展望」)

創成段階にある宗教遺産テクスト学の試みであるが、本書を契機に問題意識が共有・深化され、新たな知のあり方が生み出されることを期待したい。

【16,500円(本体15,000円+税)】

【勉誠社】978-4585310082