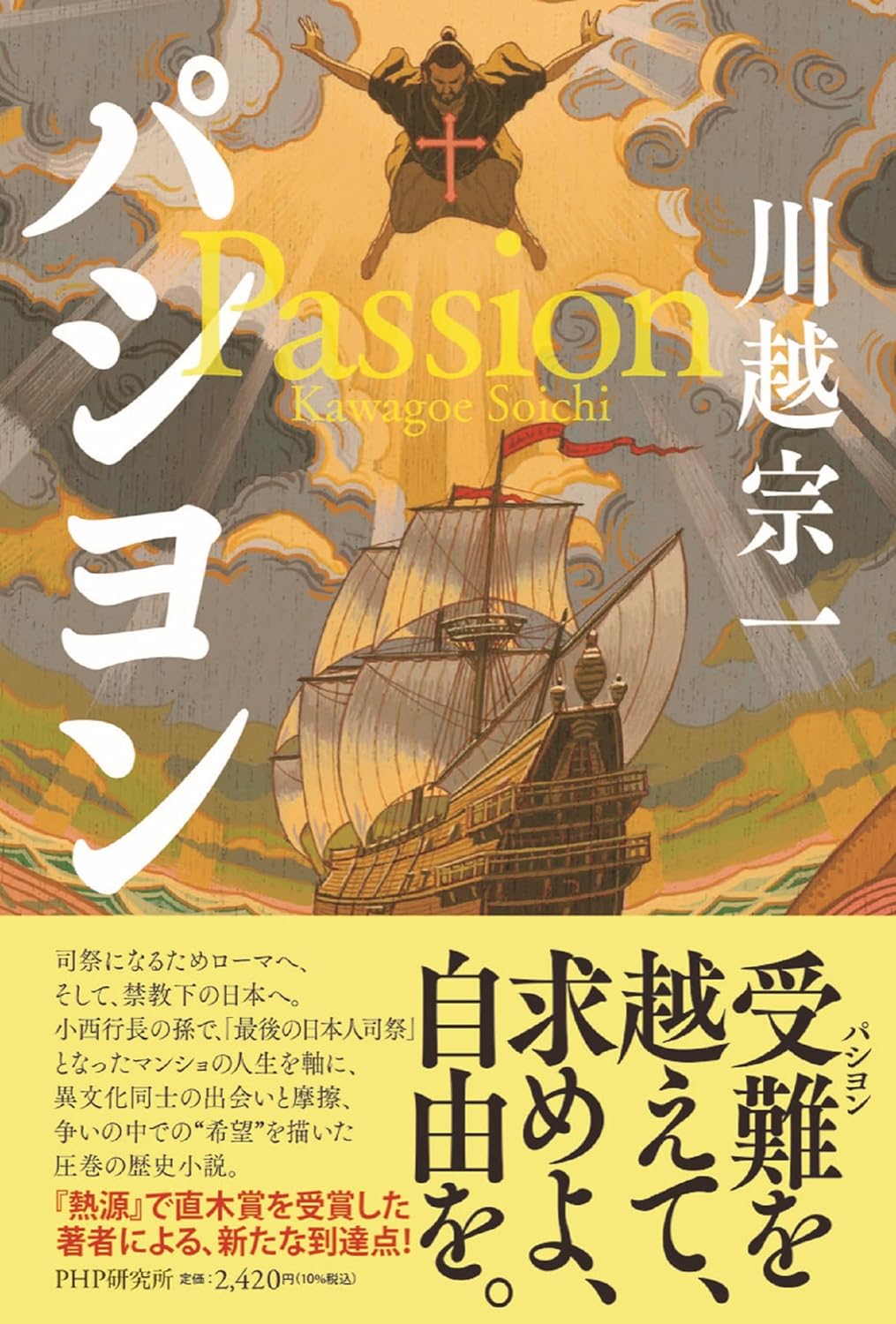

【書評】 『パシヨン』 川越宗一

キリシタン大名小西行長の孫にして、キリシタン時代最後の日本人司祭小西マンショ。資料的限界で詳しく知られていない彼に、『熱源』で直木賞を受賞した著者が、不羈自由な想像力と圧倒的筆力で息を吹き込んだ。小西家再興の重圧と、禁教下で信仰を持つという二つの複雑な背景を背負いながらも、闊達かつタフに生き抜いていくマンショを描いた本作は、今年の中央公論文芸賞を受賞。〈信仰〉を描きつつ、ひとつの宗教に限定されない普遍的な〈光〉を読む者の心に映し出す。

小西マンショは1600年ごろ、対馬藩主宗義智と小西マリアの子として生まれた。行長が関ヶ原の戦いで敗れ処刑されたため、宗家から離縁され、小西母子は九州に追放された。母の薫陶でキリシタンとなりセミナリヨで学んだマンショは、キリシタン追放令でマカオに追放されると、海を渡りポルトガルに赴いた。コインブラ大学で学んだ後、ローマへ行き、1624年、イエズス会に入会。27年、司祭に叙階された。そして32年、約20年ぶりに帰国して宣教の任についたが、日本は出国した時よりも酷い禁教令下におかれていた。独り祈禱室に籠ったマンショ(彦七)は幻を見る。

「轟音に振り返る。兵たちが石垣を崩していた。首のない胴体が放り込まれた大穴を石や土が埋めてゆく。

『やめろ!』

彦七は叫ぶ。脇の階段から石垣を登り、手近な兵に掴みかかる。その鉄笠を剥ぎ取ると、今度は慶三郎の顔が現れ、木村セバスチアンに変わり、やはり土くれとなって崩れた。

ああ、と彦七は声を漏らした。

殺されたのも殺したのも皆、同じ土の塵から造られた人だ。神が人との和解のために御子を遣わした地上では、人同士が和解できずにいる。争いの原因は見失われ、過程だけが暴れ回り、結果だけが全てを薙ぎ倒してゆく。

見上げた。崩れゆく石垣の上に十字の旗が揺れている。旗を掲げていた人々は教えを棄てず、死を選んだ。棄てられるものなら棄てていただろう。新しい日本がキリシタンを棄てようとしているように」(第三章「ペティト」)

1637年、島原・天草一揆が始まった。著者は、単にキリシタンを弾圧された側、幕府軍を弾圧した側と色分けするのでなく、また従来のキリシタン小説によくある迫害と殉教の物語に仕立てるのでもなく、一揆に加わったキリシタンの中にある矛盾や保身、信仰の変容にも言及する。

原城に籠城する一揆軍の中にはマンショの親友、慶三郎がいた。

「隣で竹槍を抱える小柄な老人が、感慨深げに呟いた。……

『この老体がデウスさまにご奉公できるとは思ってもおりませなんだ。天国へ参れると思えば死しても悔いはありませぬ』

慶三郎は答えに悩み、結局『そうですな』とだけ応じた。一揆勢を焚きつけている救いの希望は全て、教義の誤解か曲解に始まっている。だが慶三郎には、誤謬を整然と説けるほどの学識がない。セミナリヨでもっと学べばよかった、と今さらながら後悔が尽きない。

だが、司祭がおらぬ中で記憶を掘り起こし、口から口に伝えられる教えは歪んでもおかしくない。歪みを責める資格が誰にあろうか。正すべき歪みは信心と世のどちらにあるのか」

「城に籠る一揆勢の六割ほどは、天人四郎が天国まで連れて行ってくれると信じている。辛苦のために歪み、異端めいてしまったその信心に天国の門が開くか定かではない。あと四割は、天人なる者が率いる暴徒によって一揆に引きずり込まれている。彼らにとってはいまこそが地獄だろう。

城を守る人々は理不尽によって原城に追い込まれ、もはや命の救いはない」

資料では確認できないが、本作では、追い詰められた原城にマンショが姿を現す。天草四郎とも対面し、籠城する信徒たちが助かるよう奔走する。

「四郎の隣に立ち、彦七は叫んだ。

『もし捕まれば教えを棄てろ。念仏でも唱え、踏めと言われた全てを踏め。大罪(モルタルとが)も、心から悔ゆれば必ず赦される。デウスさまもキリシトも、教会も他の司祭も、ずっとちっぽけだが俺も、決してみんなを見捨てないぞ』」(以上、第四章「走る群雲」)

辛くも原城を脱出したマンショだったが、司祭としての務めに回るうちに捕縛される。井上政重と説得に応じなかったマンショは、最も過酷な拷問、穴吊りにかけられる。

「獄吏が剃刀で彦七の両のこめかみを切った。よく研がれてあったものか痛みはない。血が膨らみ、ゆっくり頬を伝う感触だけがあった。

木枠からぶら下がった綱で足首を縛られ、ぐいと引かれた。上体も縛られて棒切れと化していた彦七は、為す術もなく倒れた。背が、次いで頭が浮き、逆さに吊られた身体は振り子のように揺れる。頭上には黒々とした穴がある。……

『小西マンショよ』

そこでやっと、井上政重が口を開いた。

『苦しゅうなれば、転ぶと申せ。もしくは念仏を唱えよ。それだけでおぬしは死なずに済む』……

思い返せば、楽な人生ではなかった。父に捨てられ、母を守れず、孤児となった。拾われた家臣やその周りの者たちに小西家再興なる夢より儚い希望を押し付けられた。彦七なりに小西の人々のためと思って出国し、命懸けでローマまで行った。思ったより長い年月を経て帰ってからは、捕縛に怯えながら人目を忍ぶ旅を強いられた。考えもなく原城へ入ってしまったが、どれだけ人の役に立てたか分からない。密告され、さんざん拷問を受け、今は穴吊りにされている。……

もう、たくさんだ。余生くらいは自分の幸せのために使ってもいいだろう。考えているうちにロが勝手に開き、声帯が震えた。

『万事叶いたまい』

出てきた言葉は、全く彦七の意に反していた」

「様々な人に守られ、導かれ、無力な彦七は生きてこられた。おかげで性に合わない選択はせずに済んだ。恨み言はいくらでも言えるが、後悔はない。

『信じ奉る』

もう一度、彦七は声に出した。面倒ばかりでうすら寒くもあるこの世は、それでも生きるに足ると教えられて彦七は育ったのだ」(以上、第五章「受難」)

マンショが死ぬと、告解を聴き、ミサを行うことのできる司祭は日本からいなくなった。

本作の授賞式で著者は、自分自身は特定の信仰を持っていないがと断りつつ、「過去は現代の原因であり、また現代とは異なる環境だからこそ、現代と変わらぬ人間のありようがより強く浮かび上がっていると感じます」、「理解できないなりに互いの喜怒哀楽を想像しあい、共存の努力をしているのが現代ではないか。その鏡像として、共存ではなく排除に向かった時代を書けないものか」と思い、本作を書き上げたと述べている。

かつて日本はキリスト教信仰を排除し、クリスチャンを根絶やしにしようとした。これを合わせ鏡とするなら、今の世界の状況はどのような像を結ぶのだろう。今年、聖書の舞台となった地が再び血に染められ、その惨禍が日々伝えられている。この軍事的・政治的事件を預言の成就であると考えるクリスチャンがイスラエル支持を積極的に表明している。

完全には理解できないとしてもできる限り他者を理解し、受容し、共に生きる未来を作ろうとしている現代、他者の価値観を尊重しながら、どうやって自分の〈信仰〉を生きるのか。キリシタン時代の「パシヨン」(受難)を通して不寛容の罪深さを心に留め、どんな理屈や解釈があるとしても殺戮を正当化することなく、〈平和の王〉が願うクリスマスを迎えたい。

【2,420円(本体2,200円+税)】

【PHP研究所】978-4569854861