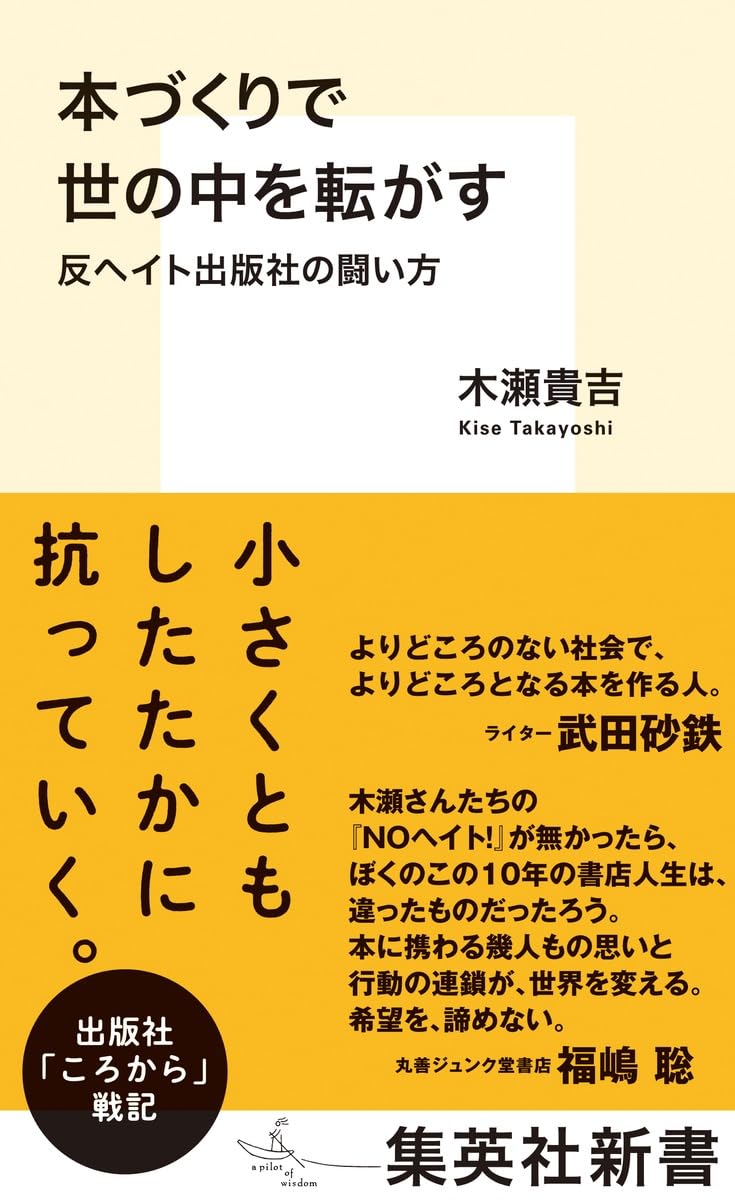

【書評】 『本づくりで世の中を転がす 反ヘイト出版社の闘い方』 木瀬貴吉

ひとり出版社「ころから」を営む著者が、自らの実践を振り返りつつ、現代社会における出版の責任と可能性を問い直した1冊。

差別や排外主義が公然と語られ、「表現の自由」の名のもとに正当化される時代にあって、「反ヘイト出版社」としていかに抗ってきたかを具体的な経験からひも解く。代表作『九月、東京の路上で』の刊行に至る経緯とその後の反響、『NOヘイト!出版の製造者責任を考える』の広告をめぐる攻防、慰安婦をテーマにした絵本『花ばぁば』が世に出るまでの軌跡に加え、地道な営業、書店や著者との緊密な対話――どれも華やかさとは無縁だが、「本づくり」の原点に立ち返らされる逸話が多い。

ぎりぎりの板挟みの中でなお、「出すべき本を出す」姿勢を保つ困難さと尊さ。小学校の卒業式で慣例となっていた事柄に対し、「おかしないか」と声を上げたという少年期のエピソードが印象深い。たとえ小さくても、隣の人に届く声で「おかしい」と口にする「不断の努力」。その姿勢は今も変わらない。常にマイノリティであることを口実に「風前の灯火」と化すキリスト教出版界に突きつけられた問いは重い。社会の痛みや分断と無関係に、福音など語り得ない。

「書店は言論のアリーナ」という持論を批判されながら、帯文を寄せた書店員の福嶋聡さんは、著者との対談でこう述べる。「おそらく今、知識人の責任は、机上である種の『高尚』な議論ばかりをしているのではなく、街中で、あるいはネットの中でどんな言説や現象が広がっているのかについても検証し、きちんと反論していくことなんじゃないでしょうか」――ここで言う「知識人」には当然、牧師や神学者も含まれるに違いない。

規模の大小を超えて、出版人が持つべき矜持とは何か。不寛容が拡散し、炎上が商機にすらなり得る時代にあって、出版人は何を拠り所にするのか。著者には、「世の中を少しだけ転がすことができる」本への揺るがない信頼がある。それは、静かな信仰にも近い希望と言えるかもしれない。

【1,100円(本体1,000円+税)】

【集英社】978-4087213904