浮遊する死と未生の光 《ゲルハルト・リヒター展》 豊田市美術館、東京国立近代美術館 2023年1月20日

《4900の色彩》2007年 筆者撮影(東京会場)

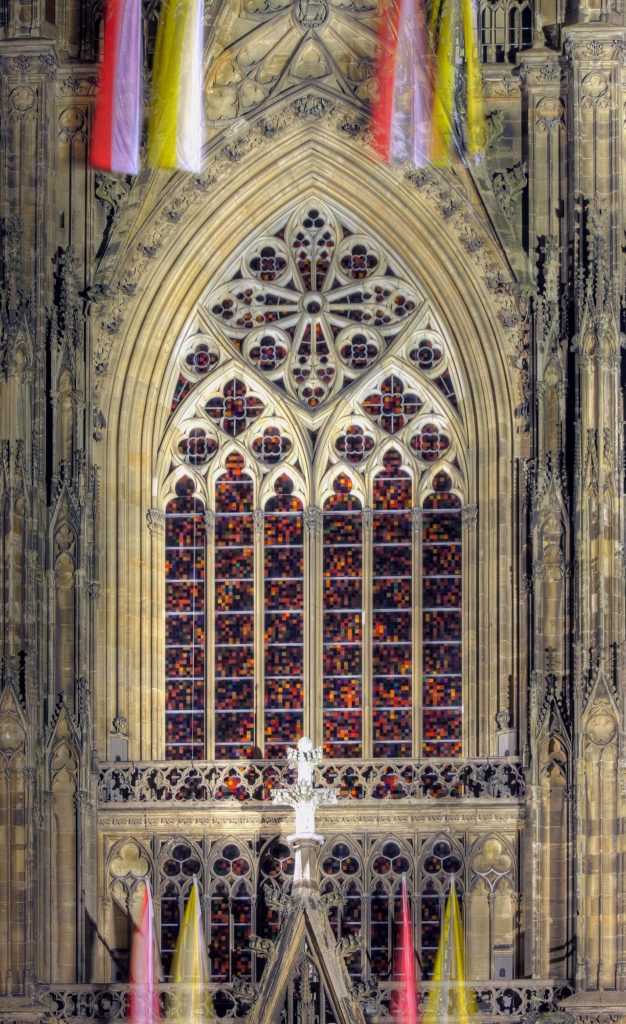

ライン川中流の左岸に位置するケルン中央駅を出ると、目の前には世界最大のゴシック建築ケルン大聖堂の尖塔が空高くそびえ立つ。ドイツ高速鉄道ICEからこの街へと降りたつ旅人の視界をそれは、初めに圧倒する威容である。第二次大戦下にケルン市街を壊滅させた熾烈な爆撃の痕跡を、ドイツ再統一まで黒く焼け焦げた壁面が刻明に残しつづけたこの大聖堂では、1990年代の本格的な復旧工事がひと段落すると、ファサードを彩る大ステンドグラスの張り換えが検討された。

20世紀のカトリック殉教者の肖像と決定された新たなデザインをめぐる当初の構想はしかし、この仕事を請け負った現代ドイツを代表する芸術家ゲルハルト・リヒターにより、最終的に正方形の色ガラス1万1263枚からなる、純然たる抽象模様の大ステンドグラス完成へと結実する。コンピューターの乱数発生プログラムを採用のうえその色配置はランダムに決定され、偶然性の発現こそが周到に企図された。この正方形の色面による画面構成のパターンは、創作履歴の初期1960年代から1970年代にかけてリヒターが集中的に制作しつづけた、《カラーチャート》シリーズにおける試行錯誤に遠く由来するものだった。

ケルン大聖堂ステンドグラス(© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11593736による)

ゲルハルト・リヒターの大規模個展が、愛知の豊田市美術館にて現在開催されている。日本の美術館では16年ぶりとなるこの展示(東京国立近代美術館では2022年夏から秋にかけ開催済み)は、ドイツ現代美術を長年にわたり牽引してきたリヒターの初期作から近作へと至る流れを振り返ると同時に、1932年ドレスデンに生まれベルリンの壁建設直前に西ドイツへ移住した彼の履歴を通し、第二次大戦以降のドイツ現代史をも概観する構成となっている。ケルン大聖堂のステンドグラス完成と同じ2007年の作品《4900の色彩》(冒頭図)も、本展示目玉の一作だ。

会場には、写真を正確に模写しながら刷毛やスキージと呼ばれる独特のヘラで表面を敢えてぼかすフォト・ペインティングや、チップ状に細分化した色面を再構成するカラーチャート、画面全体が灰色に覆われたグレイ・ペインティング、写真上へ油絵の具を物質的に塗りつけるオイル・オン・フォトなど、その初期から取り組まれてきたリヒターの各技法による作品群がところ狭しと展示される。とりわけ注目されるのは、近年の大作《ビルケナウ》である。

《ビルケナウ》2014年[CR 937 1-4] 油彩、キャンバス ゲルハルト・リヒター財団 ドレスデン・アルベルティヌム美術館での展示風景(2015年)

2014年制作で4点の絵画を中心に構成される《ビルケナウ》は、タイトルの示すとおりアウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所における大量虐殺を主題とする。ナチスドイツによるユダヤ人を始めとする一般市民600万人を超えるとされる大虐殺は、ドイツ/ユダヤの軸のみならず戦後の現代世界全体の枠組みにも大きな影響を残す人類史的事件である一方、その犠牲の途方もない甚大さに由来する倫理的障壁から、芸術分野の表現対象となるたび大きな議論を巻き起こしてきた。

「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」としたテオドール・W・アドルノの言葉にも象徴される、ナチスの蛮行を表現行為上の禁忌とするにも近しい風潮はしかし、だからこそ己を賭してこの主題へ挑む芸術家を少なからず生み出してもきた。加害側の当事者として名指される“ドイツ人”の表現者であるリヒターは紛れもなくその最も顕著な一人であり、彼の意気込みの大きさは《ビルケナウ》制作から数年をまたずして油画制作の終了を宣言したことからもうかがえる。

《モーターボート(第1ヴァージョン)》1965年[CR 79a] 油彩、キャンバス ゲルハルト・リヒター財団 ©️Gerhard Richter. 2022 (07062022)

事象としての「アウシュヴィッツ」が、芸術における「表象不可能性」の代名詞的主題と化した社会的背景には、ユダヤ教における偶像(イメージ)崇拝への禁忌が根強くみてとれる。《ビルケナウ》は、強制収容所内で労務に当たった囚人の特殊部隊ゾンダーコマンドが隠し撮った4枚の写真を制作の起点とするが、この際にリヒターが構想の手がかりとした思想家ディディ=ユベルマンの言説は、そのイメージへの執着にキリスト教的パッションを見留めた論者から非難されるという宗教対立的様相さえ招いた。

純然たる抽象画にみえる《ビルケナウ》の図像のみからは、もしタイトルが伏されていたなら鑑賞者がアウシュヴィッツを連想することは難しい。そこをタイトルで表現してしまうのはどうなのかという疑問を、作品を前にした人間の多くが初めに抱くことだろう。実のところこの疑問こそ彼の作品を読み解く、さらには戦後の抽象表現絵画を見渡す初歩の鍵になる。ベートーヴェンの名曲『エリーゼのために』を挙げ、あるインタビューでリヒターはこの疑問に対し簡潔に応えている。「題がなかったら、誰もエリーゼのことを考えないでしょう」。しかし題名によって作品の抽象度は減り、具体的になるのでは?という疑問に対しては次のように述べている。

《アブストラクト・ペインティング》 1992年[CR 778-4] 油彩、アルミニウム 100×100 cm 作家蔵 ©️Gerhard Richter 2022 (07062022)

ええ具体的にね、でもそれは具象的という意味ではありません。つまり、インストゥルメンタルな曲にドアの閉まる音や子どもの泣き声が聴こえるわけではない。それは描写とは異なるものです。そういう情景を思い出すことがありえるとしても、重要なのは別の作用です。私たちが感動するのは、音楽が自然主義的に情景描写をするからではなく、それが音楽であるからで、音楽はその固有のやり方で私たちを感動させたり慰めたりするのです。(*1)

ここにおける「音楽」を「表現」と入れ換える試みは、リヒター作品における「抽象」の位置づけを把握するうえで思考の補助線となる。芸術表現の本領は、この現実(自然)を現実そのものであるかのように再現するところにはなく、表現は固有の仕方で現実を編み換える。眼前に現象する世界を、この世界のあるがまま(自然)とは別の仕方で表象する。このとき、真善美といった人の観念に内在する根源的な価値感覚が強烈に機能する。こと視覚芸術の分野においては、「この現実をあたかも現実そのものであるかのように再現する」技術としてほぼ完璧な写真が19世紀に登場して以降、真善美それ自体を伐りだす試みへと表現の主眼はより研ぎ澄まされてゆく。

《8人の女性見習看護師》は、シカゴで起きた殺人事件の被害者報道写真を元に制作された。8人の女性はいずれも幸せそうに微笑をうかべ、図像の由来を知らなければ殺人の物々しさとはおよそ結びつかない。写真や絵には「良い写真/絵」と「良くない写真/絵」があり、プロの写真家は「良い写真」を撮り、プロの画家は「巧い絵画」を描く。そうした一般通念に対し、美的観点のみならず“善”すなわち倫理的観点からも迫る点で本作は、《ビルケナウ》へも直に通じる。

ところで《8人の女性見習看護師》は、写真なのか絵画なのか。その答えは「報道写真を元に描いた絵画を撮った写真」なのだが、そもリヒター作品をめぐりしばしば放たれるこうした技法上の区別へ執着する問いそのものが、彼の追求する表現の本質から実際には甚だ遠い。その手記において1965年、リヒターはこう書きつけている。

絵画について語ることに意味はない。言語でなにかを伝達することによって、人はそのなにかを変化させてしまう。 語られうる性質のほうをでっちあげて、語られえないそれをないがしろにする。でも語られえないものこそ、つねにもっとも重要なのだ。

わたしの絵画における中心的な問題は光である。 (*2)

アルブレヒト・デューラー《自画像》 1500年(パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150504による)

「写真の登場以降、真善美を伐りだす試みへと表現はより研ぎ澄まされてゆく」とは先に述べたが、言うまでもなくその前段として、作者個人の内面と表現内容とが直に結びつくルネサンス期以降の美術史展開はある。キリスト像の形式をとるアルブレヒト・デューラー1500年の自画像は、神的秩序から析出されゆく個人意識の発生を先駆ける作例として名高いが、このように形式へ引きずられ特定の精神兆候が具現化される流れを、たとえばドイツの美術史家ヴィルヘルム・ヴォリンガーは「有形化表現(ダルシュテルンク)」と呼び、その発生過程にゴシック的な表現欲求を位置づける。

疑いなくゴシック建築最高傑作の一つであるケルン大聖堂への、リヒターによる大ステンドグラスの設置は即座に欧州社会へ激論を巻き起こした。もし個々人の好悪を超えたリヒター作品設置の正当的評価を試みるなら、その作業はいきおい教会建築自体の現代的意義と、その内におけるステンドグラスの宗教的機能とを問題にせざるを得ない。

ステンドグラスのデザインを2001年に請け負ったリヒターは当初、ケルン大聖堂中央建築協会からの「同時代の殉教者をテーマに」との要請を受け、ナチスの虐殺犠牲者の絞首刑や銃殺場面を描く具象デザインを構想した。そこから一切の具象性を欠いた色面の幾何学構成へと遷移する過程は、ドイツ連邦議会議事堂エントランスを飾る《黒・赤・金》(1999、 展示作とは同題別作品)にも重なる。

議事堂を訪れる誰しもの視界へ入る縦約21mにおよぶこの作品は、初め《ビルケナウ》の元図と同様の隠し撮りされたアウシュヴィッツ構内写真4枚からなる構想に始まり、ドイツ国旗を想わせる3色の巨大な色面のみが縦方向に並ぶ現在の幾何学的な抽象デザインへと行き着いた。つまり議事堂の《黒・赤・金》を経由することで、ケルン大聖堂のステンドグラスと《4900の色彩》からは《ビルケナウ》との具象と抽象をめぐる共通の問題圏が見いだされる。ここで頭をもたげるのは、それら殉教や虐殺といった凄惨な社会的事件を起点とする構想が、どのようにして今ある抽象図像へ帰結するのかという疑問である。

《モーリッツ》 2000 2001 2019年[CR 863-3] 油彩、キャンバス 62x52cm 作家蔵 ©️Gerhard Richter 2022 (07062022)

その抽象性を求道的に極めるリヒターの画業は一方で、写実的というしかない作品も多く残している。本展示においても自らの妻を描く《エラ》(2007)や幼い息子を描く《モーリッツ》(2000/2001/2019 上掲図)、スイスの森と山を描く《ヴァルトハウス》(2004)や《花》(1992)などが出展されているが、このうち特に風景画について、リヒターは「わたしの風景画はたんに美しく、なによりまず『虚偽』である」としてこう述べる。

「虚偽」というわけは、我々は自然を眺めるとき美化するからである。ほんとうは、自然はどのような姿であろうとつねに我々と対立している。自然には意味も恩寵も同情もないから、自然はなにも知らず、我々とは反対に精神性や人間性をまったくもたないからである。風景のなかに我々がみいだすあらゆる美、心を奪うほどの色彩、気分の高揚あるいは平和、穏やかな描線、広々とした空間性などは、すべて心の投影であり、投影である以上、同じ瞬間に、ぞっとするような嫌悪と醜さだけをみいだすこともできるのである。(*3)

具象的/写実的な絵画こそに虚偽をみる、一見転倒したリヒターの視座も、このように開陳されればわかりやすい。微細に描かれた模写画面へ、スキージと呼ばれる独自に加工した大型のゴム製ヘラ(または刷毛)をすべらせるリヒターの“ぼかし”や、機械のはじきだす乱数をも利用した偶然性の投入は、人間が無意識に働かせてしまうこの「虚偽」としての美化作用を画面から取り除くためにまず為される。取り除かれた先でなお残る顔料の重なり、うねりが析出する形によってこそ絵画は「その固有のやり方で私たちを感動させたり慰めたりする」。絵画における抽象とは、リヒターの表現領域においてこうした過程を内包する。

《1998年2月14日》1998年 油彩、写真 10×14.8cm ゲルハルト・リヒター財団蔵 ©️Gerhard Richter 2022 (07062022)

かつて宗教画において天国や神的なものは、樹々や水面、雲間にさす光や肉体といった日常的な世界把握のモデルの組み合わせによりそのイメージを露わにしてきたが、そもそも枝の一本や水の一滴を含むあらゆる事象が、究極的には理解不能な世界の一部を体現する。したがって目に映るまま描かれた自然そのものがあらかじめ地上の人間には理解不能の超越性を宿し、このとき絵画はその全体を一括して把握できるモデル、言い換えれば象徴記号のセットを提供する。

この連なりで言えば抽象画もまた、仮象的なモデルを構成する。なぜならそれを通して人は、不可視で言葉にも言い表せないものが存在していると推測できるからだ。不可知のもの、終わりのないものをそうして「天国や地獄や神々といった代理のイメージで表現してきたのだ」(*4)と、リヒターは1982年のドクメンタ7図録へ書きつけている。

風景画や人物画を観て心が落ち着くとすれば、それは画家の提供するひとまとまりのモデルを通じ、そのようにして作品を観ることが渾沌に充ちた世界を受容するよすがとなるからだ。しかし写真はこれと異なり、シャッターが押された瞬間レンズに映るものすべてを捉え、それ以外のものを一切省く。なぜ写真を元に絵画を描くのかと問われたリヒターは、交通事故現場を撮る報道写真を例に挙げ、「写真とは、ほとんど自然なのです。我々は、これらの恐ろしい写真をみたがっている」と答えている。「それは、より直接的で、じかに触れてくるもので、無媒介的です」という。(*4)

この絵画と写真の差異はとりわけ、人の死を扱うとき明瞭となる。死を描く絵画は、画家の内面を経由するゆえに哀悼のモティーフとなり得るが、無媒介の写真は単に恐怖を引き起こす。死をテーマ化したリヒター作品として《8人の女性見習看護師》をすでに挙げたが、この最も顕著な作例にドイツ赤軍(RAF)メンバーらの刑務所内での不審死等を描く《1977年10月18日》(1989、上掲動画)がある。

埋葬の儀式が発生した先史時代以来、人の死は固有の意味と象徴性とを有してきた。画面の端へ添える頭蓋骨にヴァニタス(空虚)の寓意を込める静物画家も歴史上の存在となって久しい今日、とりわけ報道写真の氾濫により人々に共有される死のイメージが平板化したとはよく言われる。新聞やテレビが日常的に伝えてきた即物的な死の奔流は実際、死のイメージがかつて有した意味深さや荘重性をことごとく剥奪した。死が物質レベルにまで解体されゆく時代の到来をロラン・バルトはかつて「平板な死」と呼び、ジョルジュ・バタイユは「深い無関心」と表現してエドゥアール・マネ《皇帝マキシミリアンの処刑》(1869)のうちに現代へと連なるその兆候を嗅ぎとった。21世紀今日にいたっては、手元のスマホ画面に映りでる死に関する膨大な検索結果は単に数値化/物量化され、インターネットを通じ血痕と腐肉と骸骨からなる虚構イメージへと貶められている。

《皇帝マキシミリアンの処刑》マネ作, 1869(パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154405による)

印象派を立ち上げ、のち近代絵画の先駆けと位置づけられたマネによる、事物や人物の自然世界には存在しない輪郭線をあえて太く描き、色面を平坦に塗りつぶす筆致は当時の思潮に対し挑戦的と受け取られたが、側近と共に射殺される皇帝の死がもつ凡庸さと、絵画の平面性を強調するその仕草とは見事に形式と内容を一致させている。皇帝の死を特別でも荘厳でもない平凡なそれとして描くマネの意図は、彼が制作の素材とした実際の処刑時を撮った写真との相違からも明確だが、こうして写真から絵画を構成し、色面の平板さを強調する姿勢の一貫性はリヒターへも直に通じる。たとえば《1977年10月18日》における、仰向けに地へ横たわる男の死体のみを大きく描いた一作は報道写真を元に描かれたにもかかわらず、ほぼそのままマネ《死せる闘牛士》(1864)の構図を踏襲するものとなっており、絵画史的自覚の一端をうかがわせる。

写真の登場に伴う死の平板化へ反応した芸術家は数多いなか、よく知られた作例にアンディ・ウォーホルによるマリリン・モンローのポートレート・シリーズが挙げられる。モンローが1962年に不慮の死を遂げると間もなくウォーホルは制作に取り掛かったが、同時期以降のウォーホル作品には交通事故や惨事、電気椅子など死を連想させるモティーフが頻繁に現れはじめる。シルクスクリーンにより並列展開されたモンローのポートレート群はリヒターの《8人の女性見習看護師》を構図的に想起させ、また鮮やかな原色や蛍光色を使用した補色/偽色構成は《カラーチャート》シリーズを連想させる。これらがいずれもカラーテレビの普及しゆく1960年代に制作されたのは偶然ではなく、その機械的に生成される原色の組合せが固有の視覚世界を毎瞬間ごとに立ち上げるさま、これまで己という個を輪郭づけてきた視覚イメージが瞬時に複製量産されその都度生の一回性を揺るがされる彼ら鋭敏な芸術家の感性が、日々更新されゆくその速度に震え慄いたことは想像に難くない。

死はそのようにして複製され並置され、記号化される。シルクスクリーンは版画技法に属するが、デューラーやレンブラント、写楽や歌麿のそれが生命力を活写した時代はすでに遠く、ウォーホルはひたすら死へとり憑かれゆく。彼自身が凶弾に斃れてから35年が過ぎたこの2022年春先、モンロー・ポートレートの一作《Shot Sage Blue Marilyn(撃ち抜かれたマリリン)》(1964)が1億9500万ドル(約250億円)で落札されたニュースは世界を驚かせた。死のイメージが商品化され、超高額取引されゆくこの騒擾に対して、しかしリヒターは極めて慎重な態度をとりつづける。リヒターもまた存命作家としては作品の取引価格が世界最高値を更新する芸術家の一人であり、手法的に半ば自律化した彼の制作スタイルは“ジェネレイティヴ・アート”とも呼ばれ市場へ迎合的と揶揄する声もある一方で、生活のため作品を手放す必要のなくなった1990年代末以降のリヒターは、いわゆる売り絵の生産に消極的な姿勢を貫いている。

たとえば今回の《ビルケナウ》展示では、同サイズの写真バージョン4点がオリジナルの絵画作品と各々向き合う形で展示されているが、写真である以上量産も可能な本作の制作を、リヒターは現状2セットに留めている。なぜ2セットなのかという理由を開示しない点も含め、稀少性の確保も価値戦略の一貫とみる向きはあるとしても、リヒターが長年にわたり取り組んできた、死を扱う芸術作品をめぐる倫理問題がここにも見え隠れする。言うまでもなくそれは表層的なビジネス上の問題軸などによらず、資本主義と美術制度をめぐる旧共産圏出身者ならではの軌跡と視座に基づいている。

マヤコフスキーの手がけたポスター 20世紀前半(パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1726808による)

リヒターが青年期までを過ごした旧東独を含む共産圏社会では、スターリンの登場によるロシア・アヴァンギャルドの終焉以降、芸術といえば社会主義リアリズムを指していた。彼が妻を伴い西側への脱出を図るのは1961年だが、1962年にフルシチョフが抽象絵画を「ロバの尻尾で描いたような絵」とこきおろす“ロバの尻尾事件”も象徴するように、社会主義リアリズムの専制はその後も長らく続いた。1963年暮れ、のちギャラリストへ転じるコンラート・リューク(フィッシャー)と共にリヒターは、デュッセルドルフの家具店を借り切った展示企画を催し、このとき以降制作テーマとしてしばしば「資本主義リアリズム」の語が掲げられるようになる。これは東側の社会主義リアリズムをアイロニカルに対象化しつつも、返す刀でアートマーケットを最前提とする西側アートワールドを嗤う身振りであった。

ソ連圏が崩壊を迎えた1990年代に入ると、この「資本主義リアリズム」の語はまったく異なる文脈から再び人の口端へのぼるようになる。2009年刊行の『資本主義リアリズム』において英国の思想家マーク・フィッシャーはこの潮流を「資本主義に代わるオルタナティヴな様態を想像することすらできない今日の閉塞状況」と総括し、フィッシャーの盟友である哲学者ニック・ランドはその機能不全状況/システムの総体を「大聖堂/The Cathedral」と名指し批判した。日本では“GAFA”(Google/Apple/Facebook/Amazon)の語でまとめられがちな米西海岸発の新自由主義型経済潮流を主導する、一見無神論化した起業家・政治家・科学者らの発想の根底にピューリタニズムないし福音主義的熱情を見いだす彼らの焦点は、やがて改革開放後の中国とシンガポール・香港や世界の華僑圏を巻き込む「中華未来主義/Sinofuturism」へと結節する。

中国、その想像力の行方と現代 新作映画ジャ・ジャンクー『帰れない二人』、フー・ボー『象は静かに座っている』にみる表現の自由と未来 2019年11月27日

自らの思考感性を歴史性へと架橋しつつもこれへ抵抗する身振りこそ重なりながら、社会主義的ギミックを過去のものとして扱い《ビルケナウ》を最後に社会思潮との交わりから撤退したかにみえるリヒターと、後続世代で西側出身のフィッシャーらとは同じ「資本主義リアリズム」の語を用いながらそのベクトルが極めて鮮やかな対照を描いている。

この語と中国現代との交接をめぐっては、賈樟柯(ジャ・ジャンクー)と胡波(フー・ボー)の2019年当時における新作を扱った拙稿「中国、その想像力の行方と現代」後半(上記リンク先)に詳述したが、胡波とマーク・フィッシャーがともに選んだ自死の末路を考えるとき、賈樟柯とリヒターの現在を想わずにいられない。中国国内にありながら、北京政府に対し最も批判的な言動を慎重ながらも現に為し得ている映画人である賈樟柯は、同時に視覚上の困難を今日抱えている。《ビルケナウ》完成により「積年の課題から解放された」と語るリヒターが「絵画制作の終了」を宣言して以降のドローイング群は、より繊細な個人的課題に取り組んでいるようにもみえる。

「わたしの絵画における中心的な問題は光である。」とする1965年の手記に書きつけられた彼の言葉が、ここで再び想起される。ここでいう「光」とは原語をたどれば“Schein”(シャイン)であり、「見かけ, 仮象」の意味を含む。抽象画を仮象モデルとするその思考はすでに触れた通りである。リヒター最新のペインティング作品が愛知会場独自の出展作として現在来日しているが、そこにみてとれる明るいトーンからは、解き放たれた光の軽やかさを感覚せずにいられない。リヒターは同じ1965年の手記で、次のようにも述べている。

教会はもはや超越的な宗教をガラスと組み合わされ、とりわけパブリック・アートの領域においてリアルに感じさせる――体験を提供する手段としては不十分である。したがって、宗教を提供する唯一の手段として芸術がかたちづくられてきたのだ。つまりそれ自体が宗教なのである。(*5)

芸術が宗教の代替でなく、もはや宗教そのものであるとするリヒターのこうした言明には補足を要する。アウグスティヌスが宗教すなわち“Relligion”(独/英)の語源“religio”を、“religo”(ラテン)「堅く縛る、結び直す」から来る「神への結びつき」と解釈したことに倣い、リヒターは宗教をここで「超越性との結びつきを経験できるもの」と定義している。この定義にしたがって、「芸術は教会の諸機能(教育、人格形成、意味付与)をひきうけたということではなく」、ただ「超越性を人々が経験できるものに変形し、その変形を通じて宗教を実現するための手段としては」芸術が、宗教を唯一完遂するべつの手段だとリヒターは主張する。(*6)

さてこの「芸術による宗教の実現」という文節における「芸術」へ、ほぼそのまま「ゴシック建築」を当てはめて持論を展開した建築家に、現英国議会議事堂ウェストミンスター宮殿の実質的設計者とされる、オーガスタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージン(Augustus Welby Northmore Pugin,1812-1852)がいる。特定の芸術家すなわち建築家や彫刻家が名を残すことなく、ひたすら天上を目指し空高く伸びる中世のゴシック建築様式を、ピュージンはキリスト教信仰の正しき表象とした。その建築理念の復興と普及に努めた彼はゴシック・リヴァイヴァル様式の主唱者となってゆく。ピュージンの実践の先で、ゴシック建築のうちに人間の本源的な生理/資質に基づき表現された構造と意味内容の一致を見出したのが、先にも挙げたゴシック芸術を論じるヴィルヘルム・ヴォリンガー(Wilhelm Worringer, 1881-1965)ら、20世紀中葉に活躍した美術史家・美学者たちであった。

ゴシック様式の核心を、美=“schön”(シェーン)を軸に据えた一般的な芸術概念から切り離し、それ自体の造形原理により稠密進化を遂げる運動過程だとするヴォリンガーの炯眼によれば、たとえばリヴ・ヴォールト(円天蓋)構造の段階的発展やそれに伴う飛梁(フライング・バットレス/飛控え)の発生はこの構造と意味内容の一致に導かれたいわばキリスト信仰の物質的顕現態であり、近世以降の合理主義的な個人化過程とはおよそ無縁に進行する。

こうしてゴシック建築の様式展開を顕示(マニフェスタティオ)の観点から発想する思潮に、美学上の課題よりも「トマス・アクィナスの〈感覚もまた一種の理性である〉(namu et sensum ratio quaedam est)を図解する「視覚論理」とでもよびうるようなもの」(*7)との対面を看取した20世紀を代表する美術史家のひとりエルヴィン・パノフスキー(Erwin Panofsky,1892-1968)はスコラ学との交接においてこれを整理し、ゴシック建築において時代を経るにつれ顕著となる「透明性の原理」を論じた。その一例として、身廊の横断面をファサードから読みとりうる盛期ゴシック建築を挙げるが、言うまでもなくこの読みとりを可能とした一方の主役は盛期ゴシック聖堂を特徴づけるバラ窓、すなわちステンドグラスである。

ケルン大聖堂ステンドガラス小窓(Geolina163 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30966527による)

ステンドグラスを透過した光彩を全身に浴びる経験はここで、正しきキリスト教信仰を表象する大聖堂の依ってたつ建築原理そのものへ身を浸す体験となる。したがってケルン大聖堂においてランダムな色面構成を徹底したリヒターの試みは、まさに芸術家個人の自意識を表象から取り除くその徹底により初めて、ルネサンス期以降の様式展開が底に響かせる個人主義を遥かに突き抜けた教会建築の本義、ゴシック的伝統へと接続され得たと言える。神の顕現はキリスト教の図像学的伝統においてつねに、まず現れ出づる光として表現されてきた。青年期から一貫して無神論者を名乗りつつも、歳を重ねるごとリヒターはカトリックへの親しみを語るようになり、実子をケルン大聖堂にて受洗させてもいる。

ケルンの大聖堂で二人の子どもに洗礼を受けさせたとき、教会に対する私の見方は大きく変わりました。教会がもたらしてくれること、どれほど教会が人生に多くの意味をあたえ、支えと、慰めと、安らぎをあたえてくれるかに気づくようになったのです。(*15)

現代とは無論、ステンドグラスを透過する光の内に神の国をみることの困難な時代ではある。しかしだからこそ、中心的な問題は光だと宣い、今日では芸術そのものが宗教なのだと喝破した彼ゆえにこそ、20世紀最高のキリスト教美術との呼び声も高いこの達成へとたどり着けたとは考えられないか。それはまた同時に、神の代理人を頂点とするカトリックのヒエラルキーをも直截に突き破っている。

“リヒターのステンドグラスは生命を吹き込み、活気づけ、瞑想を促し、わたしたちに信仰を受容する空気を作る”

――ケルン大聖堂主席司祭 Norbert Feldhoff,2006年(*8)

ところで本稿は、東京会場開催中の2022年9月に掲載済みの紙面版記事を基に、大幅な加筆を施したWeb限定版である。したがって今この文章を読むあなたはほとんどの場合において、パソコンのモニターやスマートフォンの画面を見つめていることになる。これら画面上の光の束を文字として認識し、ここから意味を読みとっている。そしてこの画面上には同時に、認識外のイメージもまたおぼろ気ながら、しかし確実に映り込んでいる。たとえば端末の電源を消した黒い画面になお残るもの。意識の外からずっとあなた自身を見つめつづけるその鏡像、語る術を一切持たないあなたの似姿が、黙してその瞳に宿す光。それが象る。その沈黙は、ガラスの向こうで永遠へと連なっている。

東京大空襲時の、降りそそぐ火球の群れと灼ける夜空を「綺麗だった」と語る遠い思い出話を、筆者は幾人かのご老人から直に伺ったことがある。いずれも焦土化した低地の隅田川岸でなく、池袋モンパルナスの住人など上野以西の台地に暮らした人々だ。その紅い夜空の下で繰り広げられた地獄を熟知しながらも、そうして人の感性には倫理を超える瞬間がある。1932年ドレスデンで暮らす教師の父と、書店員の母のあいだに生まれたリヒターは戦時中を疎開先で過ごしたため、酸鼻を極めたドレスデン爆撃を直接経験してはいない。しかし空襲後の廃墟化したケルン市街の空撮写真を元にパネル化した出展作《1945年2月14日》などをみると、そこに抽象作品へ具わる構成美や油画作品に通じる生理的な手触りを感覚せずにいられない。焼け野原の空撮写真は、各部分部分を仔細に見つめれば明白に「抽象的」なのだ。

自由というのはまったく存在しない。(略)机にたいする机も、家にたいする家も、十二月二十四日にたいするクリスマスも、十二月二十四日にたいする十二月二十四日もあってはならない。そのようなばかげたものを我々は知るべきではないだろう。 我々(芸術家)は、いかなる見解も意見ももってはならない。意見とか見解などは、ほかの人々にまかせておけばよい。たとえば、消防士の世界の見方は、時計職人のそれとは異なっているだろう。(*9)

目に見えているものが、目に見えているようではないということ。視覚野が捉える記号としてのそれとは異なる事象の核をつねに潜ませすべてはいま、眼前にあるということ。たとえばケルン市南部の同一地点に今も架かるライン川鉄橋は、《1945年2月14日》の画面下部であたかも巨人の刷毛でこそげ落とされた痕のように、粉々に破壊された橋梁や橋脚の残骸となって河中を横切る飛び石のように連なっている。その橋より少し北側でライン川に渡される、同様に戦後復旧された鉄橋を渡る高速鉄道からケルン中央駅へと降りたち、ステンドグラスが縣け換えられる数年前の大聖堂をかつて筆者は見上げ、鉄橋を窓景におさめる川沿いの安ホテルへ投宿した。続々と想起される記憶が《1945年2月14日》の画面内をさまよい歩くその生理感覚は、さながら中近世の絵画を前にして、数百年の時差を超えその筆触へ追随する眼球のもたらす享楽にも近い。

【書評】 『ゴシック芸術に学ぶ現代の生きかた N. ペヴスナーとA. W. N. ピュージンの共通視点に立って』 近藤存志

ドレスデンでリヒターが生を受ける直前の1920年代、その街である神学者と学生とが、同じ文化サークルのなかでドイツのモダニズムや表現主義をめぐる議論に触れていた。パウル・ヨハネス・ティリッヒとニコラウス・ペヴズナーである。よく知られるようにティリッヒはナチスから逃れ米国へ亡命してのち、神学上の達成とともに独自の芸術/建築理論を大成させる。ペヴズナーもまた英国へ移住してのち、アーツ・アンド・クラフツ運動への批判的思索を皮切りに、美術史・デザイン理論の分野で多くの業績を築き上げてゆく。このふたりが属した文化サークルの中心に座したのは地元の芸術収集家イーダ・ビーネルト(Ida Bienert, 1870-1965)であり、夫とともに「自宅でドレスデンの文化交流を図る社交の会を催した」。(*10)

ティリッヒが教鞭を執ったドレスデン工科大学や、ペヴズナーの属したドレスデンギャラリー(Gemäldegalerie Alte Meister)はこの夫妻宅から徒歩圏に位置していた。リヒターの両親やリヒター自身がこのサークルへ直にアクセスした形跡は確認できなかったものの、そこで培われた文化的ムードの少なくとも残滓に触れる機縁は多分にあったろうと推測される。

僧侶と哲学者がもはや存在しない以上、芸術家がこの世で最も重要な人種である。そのことだけが興味を引く。(*11)

パノフスキー『ゴシック建築とスコラ学』日本語訳(平凡社、1987)の訳者付論で、日本語圏におけるゴシック建築研究の泰斗・前川道郎はステンド・グラスを光の窓ではなく“光の壁”と見立てる美術史家ハンス・ヤンツェン(Hans Jantzen,1881–1967)や、宝石がかつてそう考えられていたように“自ら光る壁”によって囲まれた空間としてゴシック教会堂を論じるハンス・ゼーデルマイヤ(Hans Sedlmayr, 1896-1984)、地上の聖堂を天上のイェルサレムの再現芸術とみなすゼーデルマイヤへ疑義を呈し“光輝性の追求”と“空間秩序の象徴性”において捉えたフォン・ジムソン(Otto von Simson,1912-1993)らを紹介し、ドイツ語圏において為されたゴシック建築の“光”(schein/シャイン)に関する議論を整理する。リヒター関連の書籍でこうした議論へ触れるものを筆者は寡聞にして知らないが、ベルリンの壁崩壊により旧東独の近現代文化史観をめぐり急速に再編/再考が進む1990年代および2000年代の思潮のもと、リヒターがこれらの論的蓄積と無縁であったとは想像し難い。

《ビルケナウ》の展示室を訪れた複数の知人から、「リヒターの絵画よりも、アウシュヴィッツ収容所内の写真のほうに目がいってしまう」と聞かされたのが筆者には印象的だった。なにより初回の鑑賞時は筆者自身がそう感じたし、高名な批評家さえもが同様の感想を述べるのを耳にもした。しかし間違えてはいけないのは、“《ビルケナウ》の展示”は今回の東京展において、次の4要素が展示室の4面を囲む構成がとられていたという点だ。すなわち絵画4点、その写真バージョン4点、収容所内でゾンダーコマンドが撮った写真4点、そして文字通りに灰色の地をもつ鏡状のパネル4枚からなる《グレイの鏡》(2019)の総合が、リヒターおよび会場企画者の意図する《ビルケナウ》展示であった。絶滅収容所内の写真はたしかに圧倒的な訴求力がある。かつそうした写真と対峙する場へと鑑賞者の足を運ばせたのは、紛れもなく作品の力である。

なるほど我々はあらゆる極度の陰惨さ、残酷さ、悲惨さを身につけてしまっているが、なお一片の希望を生むことができ、その希望は我々とともに生じたものなのだ。それを愛と名づけることもできるだろう (本能的、動物的な哺乳類の育児行為とは無関係の愛)。……こうしたものを自然はまったくもたない。その愚鈍さは絶対的である。(*12)

画面のキワで断面として確認される、顔料の厚みや重なり。それら手作業の痕跡が抹消された写真バージョン4点は、絵画4点の対面にあって各々4分割されている。制作年は2010年代であるから、現像印刷等の技術的制約による分割でないことは明白ながら、十字に割られていることの意味についてリヒターはあえて沈黙を守っているようにみえる。ちなみにリヒターにはこれに先立ち、彼自身の体のサイズに合わせて製作された十字架オブジェの作品がある。ベルリンの壁が崩壊した1989年の作品《1977年10月18日》(既述/既掲図)で、60年代に始まった一連のモノクローム画面の試行を「総括し、終わらせた」(*13)とリヒターは語っている。同時期に始まるカラーチャートの試みは、ケルン大聖堂ステンドグラスへと結実した。《ビルケナウ》で積年の課題を片付けたとして、数年を俟たず画業の終わりを宣言したことにもすでに触れた。これらに倣い、たとえば《ビルケナウ》展示室の一面を構成する《グレイの鏡》を、カラーチャートとは対極のベクトルをもつグレイ・ペインティングの到達点とみるとき、展示室中にばら撒かれた4という数の符号、そして十字は何を示唆するだろう。

すでに述べたように20代の終わり、社会主義体制下での表現活動に限界を感じたリヒターは西ドイツへ移住する。しかし当時、戦後美術の中心地は荒廃した欧州からすでに米国東海岸へと遷移していた。巨匠と名指されながら現代美術の主流を大向うに眺め、斜に構える風を筆者はこれまでリヒターへ感じとってきたが、今回の展示にそうした外連味は皆無であり、むしろその手つきはどこまでも泥臭く生々しい。

本稿は、1960年代から80年代にかけ綴られた本人手記からの引用を一方の軸としてここまで進めてきたものの、己の言葉を裏切る実践もまたリヒターの創作活動の妙味ではある。画業の終わりを宣言したあとコロナ禍の2020年代へ入った今日、かつて自らを「最後の画家」と豪語さえした男の筆先からなお生まれつつある光の形へ、同時代にあって浸れることの幸運をあらためておもう。隣国が戦争を進める状況下ではなおさらだ。自らの言葉を裏切るとはこの場合自意識の対象化であり、言語が縁取る象徴世界の破壊であり、破壊のあとに来るのは創造の機縁である。

爆撃され尽くしたケルンの無感情な空撮写真。画面の内に湧きあがる死の気配。自意識を排除する仕方で、顔料の厚みが平板化されゆくキャンバス表面。黒く焦げた大聖堂外壁。透過する光の内壁。《ビルケナウ》の展示室で、およそ80年前に絶滅収容所内で撮られた写真に映り込む、極限まで痩せ細った人々の体躯が放つ痛切に心を奪われていた時間からふと我へと返り、背後を振り向く。するとグレイの鏡の内奥に、よく見知った者の姿が立ち現れている。押し黙り、こちらをただ見据えている。その唇が、わずかにひらく。

(ライター 藤本徹)

ケルン大聖堂床面(Geolina163 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21619416による)

東京国立近代美術館 《ゲルハルト・リヒター展》東京会場 2022年6月7日-2022年10月2日開催

https://richter.exhibit.jp/

豊田市美術館 《ゲルハルト・リヒター展》豊田会場 2022年10月15日-2023年1月29日開催

https://www.museum.toyota.aichi.jp/exhibition/gr_2022-23/

【主要参考引用文献】*数字は引用元を指す。

桝田倫広 鈴木俊晴監修 『ゲルハルト・リヒター』 青幻舎 *1/5/13

ゲルハルト・リヒター 『ゲルハルト・リヒター写真論/絵画論』 清水穣訳 淡交社 *2/3/6/8/10/12/15

ジョルジュ・ディディ=ユベルマン 『イメージ、それでもなお アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真』 橋本一径訳 平凡社

ディートマー・エルガー 『評伝 ゲルハルト・リヒター』 清水穣訳 美術出版社 *4

Gerhard Richter “An Empty Space” text by Itaru Hirano Akira Ikeda Callery / New York *14

近藤存志 『ゴシック芸術に学ぶ現代の生きかた N. ペヴスナーとA. W. N. ピュージンの共通視点に立って』 教文館 *11

ウィルヘルム・ヴォリンガー 『ゴシック美術形式論』 中野勇訳 文藝春秋

エルヴィン・パノフスキー 『ゴシック建築とスコラ学』 前川道郎訳 筑摩書房 *7

ハンス・ゼーデルマイヤ 『光の死』 森洋子訳 鹿島出版会

大橋良介 『時はいつ美となるか』 中央公論社

高原英理 『ゴシックハート』 立東舎

『ユリイカ 2022年6月号 特集ゲルハルト・リヒター』 青土社

『美術手帖 特集 ゲルハルト・リヒター』 2022年7月号 美術出版社

林寿美 『ゲルハルト・リヒター 絵画の未来へ』 水声社

『ゲルハルト・リヒター ATLAS』 川村記念美術館

Paulina Pobocha, “Receding from View: History and Gerhard Richter’s October 18, 1977” Dec 15, 2020 https://www.moma.org/magazine/articles/468

Wikipedia「ケルン大聖堂」項目 *9 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%B3%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82

マーク・フィッシャー 『資本主義リアリズム』 セバスチャン・ブロイ 河南瑠莉訳 堀之内出版

木澤佐登志 『ニック・ランドと新反動主義 現代世界を覆う〈ダーク〉な思想』 星海社

美術手帖(web)「新しい生活様式で挑んだ“リヒター峰”。「ゲルハルト・リヒター」展の担当研究員・桝田倫広が語る」 2022.8.11 https://bijutsutecho.com/magazine/series/s34/25861

美術手帖(web)「光と対峙しつくりあげたリヒターを「見る」空間。学芸員・鈴木俊晴が語る豊田市美術館の「ゲルハルト・リヒター」展」 2022.12.3 https://bijutsutecho.com/magazine/series/s34/26439

ゲルハルト・リヒター(2018年) photo kw ©️Gerhard Richter 2022 (07062022)

【関連過去記事】

【本稿筆者による関連ツイート】

《ゲルハルト・リヒター展》東京国立近代美術館

明晰さ。素材写真の模写へ厚塗りしてヘラを引き、あえてぼかすリヒターの仕草へ感じてきた、世の騒擾を斜にみる種の外連味がない。四葉の斥力、潰れる顔料塊の質量、泥臭く、生々しい。

明確さ。一個のドイツ人芸術家とビルケナウ、アウシュヴィッツ。 https://t.co/0r73Uzb2Cf pic.twitter.com/aSB3hsStGq

— pherim⚓ (@pherim) August 25, 2022

『ある画家の数奇な運命』

ドイツ現代美術の巨匠ゲルハルト・リヒター伝記作。

ヒトラー熱に当てられヒス起こす叔母、をガス室へ送ったナチス医師、の娘を愛する中盤から、ヨーゼフ・ボイスとの対峙が加わる胸熱展開。ボヤけた写真調の由来を幼い右掌へ集約させるなど、ミニマル演出の冴えに痺れる。 pic.twitter.com/OFNuIJH11J

— pherim⚓ (@pherim) October 1, 2020

『ファイナル アカウント 第三帝国最後の証言』

ホロコーストの加害者側へ特化する意欲作。

エリート集団だったナチス親衛隊在籍歴を、

晩年迎えた男達がなお誇りそして悔やむ。収容所が周辺へ雇用を生んだ事情を語る翁や、虐殺を知りながら否定してきた心理障壁が崩れ去る老婆の表情に震撼する。 pic.twitter.com/y0Xk0iAMF0

— pherim⚓ (@pherim) July 26, 2022