【映画評】 『作兵衛さんと日本を掘る』 地の底からの眩い光 2019年6月1日

半世紀もの間、地の底を掘り続けた男が、還暦を過ぎて絵筆をとる。明治生まれの男の名は、山本作兵衛。2011年、炭鉱労働の様子を描く彼の現存作品中697点が、ユネスコ世界記憶遺産に登録された。『作兵衛さんと日本を掘る』は、これらの絵画を軸として筑豊炭田に暮らした人々を描く、出色のドキュメンタリー作品だ。

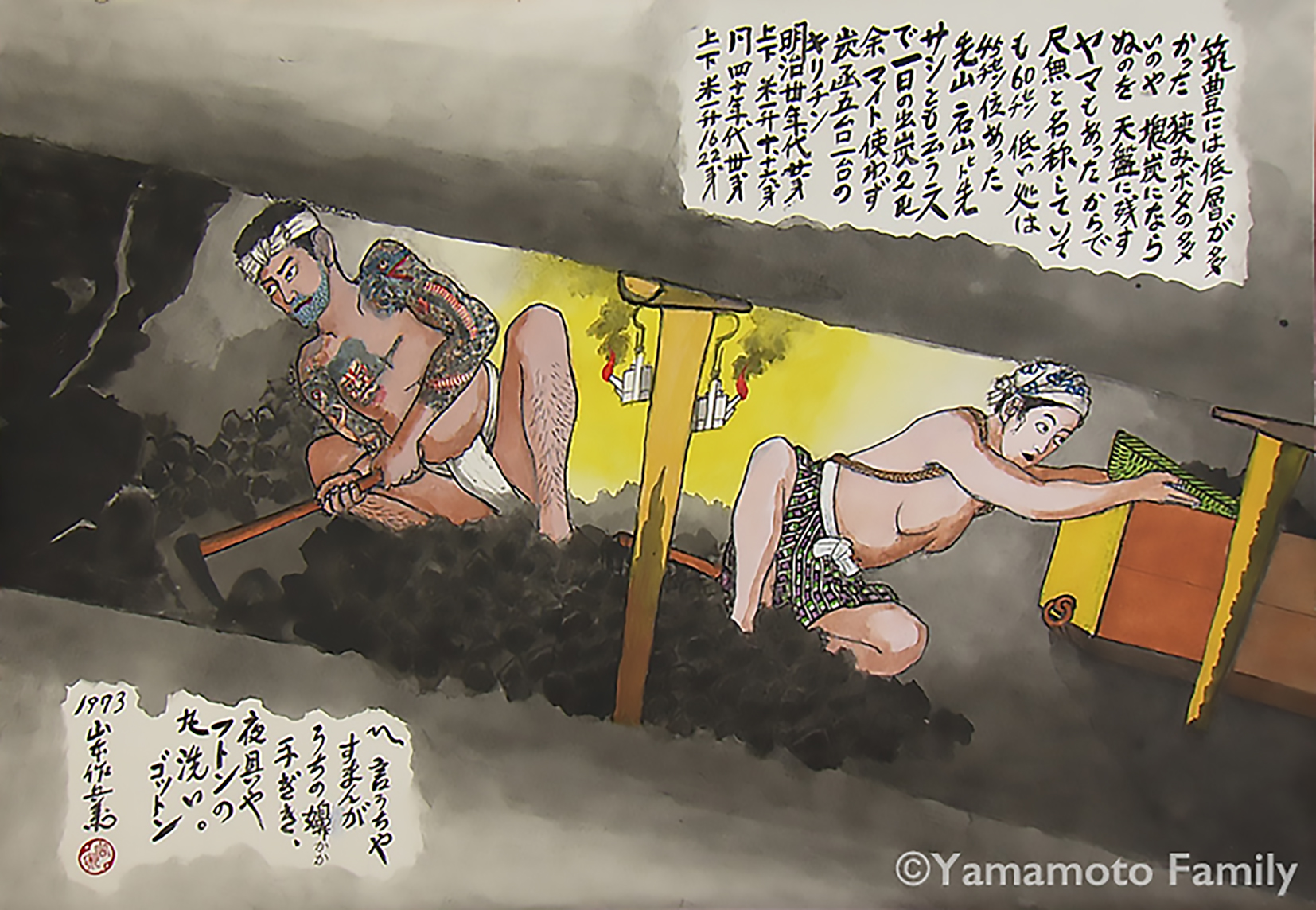

最盛期には280を数えたという筑豊の炭鉱では明治大正期、男女が1組となり炭鉱の奥深くで働くのが通例だった。ふんどし姿にツルハシを握る男と、レール上の石炭籠を引く女。作兵衛の絵画では全身を入れ墨で埋めた男たちや、乳房を露わにして働く女たちの姿が赤裸々に描かれる。力仕事に精を出す女たちの姿は艶めかしくも凛々しく、彼女らへ向けた作兵衛の敬意が窺える。女坑夫のこの絵姿を記録文学者・上野英信は、「筑豊の聖母子」と後に名づけた。

本作の制作に、熊谷博子監督は実に丸6年を費やした。その射程は作兵衛個人の伝記映画に留まらない。それは前作『三池――終わらない炭鉱の物語』に続く炭鉱ドキュメンタリーのさらなる深掘りであると同時に、社会全体を相手どる新たな挑戦でもあった。戦後のエネルギー政策転換による炭鉱の閉鎖と原子力への傾注とは軌を一にしたが、奇しくも記憶遺産への登録が2011年の原発事故から2カ月後であったことは象徴的だ。石炭に依存した産業革命は労働力を都市へ集約させ、石油への転換は欧州から米ソへの覇権移行を伴った。列強の石油戦略は日本の敗戦をも招いたが、こうした地表における社会の変貌を地底から支えたのが炭鉱労働者たちの命運だった。

ならば石油から原子力への転換を夢みた現代日本の施策は何を変えたのか。「令和」における外国人労働者の受け入れは何を継ぐのか。作兵衛が絵筆をとったきっかけは、長男のマラッカ海峡での戦死だった。「底のほうでは少しも変わらなかった」との言葉を残し、「平成」の世を見ることなく作兵衛は1984年、92年の生涯を閉じた。

映画では、作兵衛の絵画を背景とする抑制の利いた語りの合間に、生き証人たちへのインタビューが挿入される。なかでも撮影時104歳だった橋上カヤノの場面は圧巻だ。夫と八人の子に先立たれても「貧乏が一番の力になってくれた」と回想する表情は不思議と明るい。そしてこのとき彼女の瞳が放つ光の強さに本作の精髄は結晶する。

この光について、作家・森崎和江はその著『まっくら』(三一書房、1977年)で「身をひたすほどの苦痛と屈辱の果に生まれる、白熱する光」と表現する。それは「まっくらな地底で突如としてけたたましく笑う」彼女らのみがもつ「息をのむような虚無感とまんじともえとなっている明るさ」だという。そして「全女性史的にはっきりと一群の意識の誕生を語る」ものだとし、「日本的母性は、今もなお女坑夫の意識を奇型としてまるでかえりみることもしない」と結語する。橋上ともう一人の元女坑夫との朗らかな会話場面を本作の締めとした熊谷監督の手つきには、そうして作兵衛の画業と女坑夫らの生き様に魂を震わせられた上野や森崎らの紡いできた光脈がなお、しなやかに息づいている。(ライター 藤本徹)

5月25日よりポレポレ東中野ほか全国順次公開。

監督:熊谷博子

出演:井上冨美、井上忠俊、緒方惠美ほか

公式サイト:https://www.sakubeisan.com/

「Ministry」掲載号はこちら。

©Yamamoto Family